शंकर सिंह भाटिया

उत्तराखंड राज्य गठन के बीस साल हो गए हैं। बीस साल की उम्र में कोई व्यक्ति वयस्क हो जाता है। यदि किसी राज्य के गठन के दो दशक के समय की बात करें तो निहायत तौर पर यह उस राज्य की दिशा और दशा बताने के लिए अच्छा खास समय होता है। गठन के दो दशक पूरे होने पर निश्चित तौर उत्तराखंड राज्य की दशा और दिशा पर गौर किया जा रहा है। दो दशक के इस दौर में उत्तराखंड जिस दिशा की तरफ बढ़ा है, वह एक मध्य हिमालयी क्षेत्र के लिए उपयुक्त है? जहां तक दशा का सवाल है, वह किन हालातों में है? इसे लेकर चर्चाएं गरम हैं। एक तरफ सरकारों में बैठे लोग दावा करते हैं कि राज्य खूब प्रगति कर रहा है, इसके लिए वे जीडीपी ग्रोथ, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि समेत तमाम बक्रीय आर्थिक आंकड़े पेश करते हैं, दूसरी तरफ जर्जर हाल पहाड़ हैं, जहां गांव के गांव खाली हो रहे हैं। पलायन से पूरा ग्रामीण जन-जीवन, एक समृद्ध संस्कृति, उस समाज की बोली-भाषा, रीति रिवाज सबकुछ दरबदर हो रहे हैं।

मध्य हिमालय क्षेत्र में उत्तराखंड तथा हिमाचल आते हैं। हिमाचल प्रदेश में सन् 1947 से ही जब से देश आजाद हुआ, पंजाब से अलग होने की छटपटाहट महसूस की जाने लगी थी। हिमाचल में अगल पर्वतीय राज्य बनाने की मांग उठने लगी थी, जिसका परिणाम यह हुआ कि पहले केंद्र शासित प्रदेश और फिर 1971 में हिमाचल एक पूर्ण राज्य के रूप में उदित हुआ। वन अधिनियम 1980 आने से पहले हिमाचल प्रदेश से अपनी अर्थव्यवस्था को पर्वतीय परंपरागत कृषि से बागवानी की तरफ मोड़ने सफल प्रयोग कर लिया। जिससे एक मजबूत समाज, संचित संस्कृति और सस्टेनेबल अर्थव्यवस्था का विकास होता चला गया।

उत्तराखंड की बात करें, हालांकि इस हिमालयी क्षेत्र को स्वायत्ता देने की मांग भले ही 1899 में उठी हो, भारत के अंग्रेज शासकों के समक्ष इस क्षेत्र को स्वायत्तता देने की मांग की गई थी, लेकिन देश आजाद होने के बाद राष्टीय धारा में पहले गोविंद बल्लभ पंत फिर हेमवती नंदन बहुगुणा और रानायण दत्त तिवारी जैसे राष्टीय नेताओं की वजह से यहां अलग राज्य की मांग कभी ढंग से सिर तक नहीं उठा सकी। इस क्षेत्र के लोगों को भरोसा था कि न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि राष्टीय राजनीति में इस भूमि से आए नेताओं की अहम् भूमिका होने की वजह से उन्हें किसी बात की चिंता नहीं करनी है। यह चिंता आघात में तब बदल गई, जब 1994 के दौर में मुलायम सिंह यादव और मायावती के गठजोड़ ने पहाड़ियों को उनकी औकात दिखा दी। तब लोगों को लगा कि यदि अपना राज्य होता तो सपा-बसपा के संकीर्ण मनोवृत्ति वाले शासक इस मध्य हिमालयी क्षेत्र के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करते। 1994 के उत्तराखंड आंदोलन के उभार की यही सबसे बड़ी वजह थी। हालांकि अपने राज्य को लेकर लोगों के मन में एक त्वरित बदलाव जरूर आया, लेकिन इसके बावजूद लोगों की राष्टीय सोच मंे बदलाव नहीं आया। यहां हमेशा राष्टीय दलों के सत्ता में बने रहने की एक मुख्य वजह यही है। जनता की इस कमजोरी का फायदा उठाकर राष्टीय राजनीतिक दल बारी-बारी सत्ता उपभोग करते हैं, इसे अपना अधिकार समझते हैं।

सन् 2000 में अप्रत्याशित तौर पर उत्तराखंड राज्य के गठन के बाद खासकर पर्वतीय क्षेत्रों में हालात बद से बदतर होते चले जाने की वजह राष्टीय दलों का दिल्ली से संचालित होना तो है ही, क्षेत्रीय दलों की अक्षमता, सत्ता में आने लायक खुद को न बना पाने की कमजोरी, यहां तक कि एक दबाव समूह की भूमिका में भी न आ पाने की मजबूरी सबसे बड़ी कमजोरी रही है।

इन बीस सालों में हालात यह हो गए हैं कि दो राष्टीय दलों ने अदला-बदली कर सत्ता सुख भोगा है। राज्य बनने के बाद चार विधानसभा चुनाव इस राज्य में हो चुके हैं। सभी चुनावों में राष्टीय दलों के शीर्ष नेता उत्तराखंड के लिए निरर्थक मुद्दो ंको चुनावी मुद्दा बनाकर वास्तविक मुद्दों को नैपथ्य में डाल देते हैं। बाहुबल और धनबल से संपूर्ण चुनाव अपनी मर्जी से संपन्न करा लेते हैं। बारी-बारी से सत्ता में आना उन्हें अधिक उपयोगी लगता है। कुल मिलाकर इस तरह का नकारात्मक माहौल बनाया जाता है कि जनता किसी पार्टी विशेष के काम पर नहीं, बल्कि सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ नकारात्मकता की वजह से दूसरी पार्टी को सत्ता सौंपती है। इससे जनता के प्रति जवाबदेही से यह पार्टियां बच जाती हैं। इसका एक परिणाम यह होता कि चुनाव जीतने के बाद सत्तारूढ़ पार्टी जनता के प्रति जवाबदेही से मुक्त होकर सिर्फ अपने आंकाओं के प्रति जवाबदेह होती है।

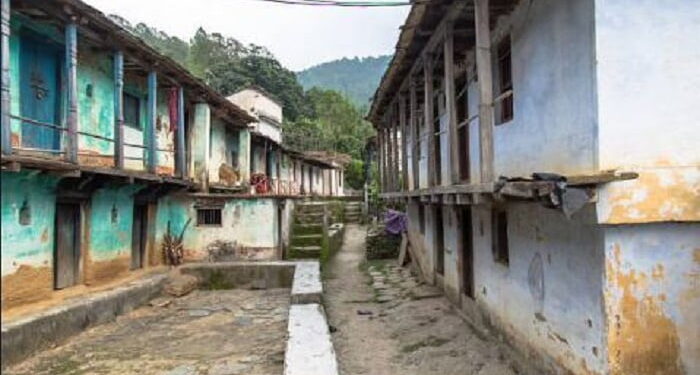

इन दो दशकों में दो उत्तराखंड हमारे सामने दिखाई देते हैं। एक मैदानी उत्तराखंड, जहां एक हद तक विकास हुआ है, दूसरा पहाड़ी उत्तराखंड जहां सिर्फ बर्बादी हुई है। पलायन से हजारों गांव खाली हुए हैं। अस्पताल में न चिकित्सक है, न दवाएं हैं। बड़े-बड़े मेडिकल कालेज, संयुक्त चिकित्सालय, बेस चिकित्सालय, जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वस्थ्य केंद्र सिर्फ रेफर सेंटर बनकर रह गए हैं। हजारों स्कूल बंद हुए हैं। जो स्कूल हैं, वहां यदि छात्र हैं तो शिक्षक नहीं हैं, यदि छात्र-शिक्षक हैं तो स्कूल भवन नहीं हैं।

हालात यह बन गए हैं कि आपदा पहाड़ में आती है, मुआवजा मैदान में बंटता है। 2013 की आपदा इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। 2013 की आपदा में पांच पर्वतीय जिलों के कुछ हिस्से आपदा से बुरी तरह प्रभावित हुए थे। रुद्रप्रयाग जिले में मंदाकिनी नदी घाटी में सबसे अधिक तबाही आई थी। मंदाकिनी नदी ने इस कदर रौद्र रूप दिखाया था कि नीचे की जमीन काटकर गांवों को पूरी तरह से नीचे खींच लिया था। कुछ गांवों को बीचो-बीच चीर-फाड़कर ध्वस्त कर दिया था। रुद्रप्रयाग जिले के इस कदर बर्बाद हो चुके गांवों को 27 करोड़ रुपये का मुआवजा बांटा गया था, हरिद्वार जिले में जहां आपदा का कोई प्रभाव नहीं था, कुछ निचले स्थानों पर पानी जरूर भर गया था, वहां तीस करोड़ का मुआवजा बांटा गया था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उत्तराखंड की सरकार ने आपदा के तुरंत बाद संपूर्ण राज्य को आपदाग्रस्त घोषित कर दिया था। यह एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। ऐसा कर राज्य सरकार आपदा राहत तथा आपदा निर्माण के लिए आने वाली धनराशि उन मैदानी जिलों को पहुंचाने की नीति काम कर रही थी।

आपदा राहत में हुई इस बंदरबांट की जांच की गई तो जांच भी रुद्रप्रयाग जिले की हुई। हालांकि जांच में रुद्रप्रयाग जिले में भी कई अनियमितता पाई गई, अपात्रों को एक से अधिक बार राहत राशि बांटी गई, कई पात्रों को कुछ नहीं मिला। हरिद्वार तथा देहरादून की कोई जांच नहीं की गई, क्योंकि वहां पहले से तय था कि मानकों को दरकिनार कर वहां मुआवजा बांटा गया था। इसलिए वहां जांच करने की जरूरत ही नहीं समझी गई।

देहरादून की रिस्पना नदी में सिर्फ पांच किमी के दायरे में अवैध कब्जाधारियों को लाभान्वित करने के लिए 2013 के बाद कम से कम बीस पुल बनाए गए हैं, जिस मंदाकिनी नदी ने लगभग सभी मोटर वाहन और पैदल पुल तोड़ डाले थे, उनमें से अधिकांश आज तक नहीं बने हैं। ये कुछ उदाहरण हैं, जिससे देहरादून में बैठी सरकार का पहाड़ के प्रति सौतेला व्यवहार साफ तौर पर दिखाई देता है।

उत्तराखंड राज्य की मांग पहाड़ों की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखकर की गई, राज्य इसी वजह से बनाया गया था। उत्तराखंड आंदोलन के पीछे भी यही तर्क था। लेकिन राज्य बनने के साथ पहले दिन से ही पहाड़ों को दरकिनार करने का षडयंत्र शुरू हो गया था। चूंकि उत्तराखंड आंदोलन में एकमत होकर सभी राज्य की राजधानी को लेकर गैरसैंण के नाम पर सहमत थे, दिल्ली की सरकार ने इस जनमत को दरकिनार कर देहरादून को अस्थायी राजधानी बना दिया। यह पहाड़ के साथ बहुत बड़ा सोचा-समझा षडयंत्र था। इसका परिणाम यह हुआ कि लखनउ-दिल्ली की ही तर्ज पर देहरादून से पहाड़ को गवर्न किया जाने लगा। पहाड़ दरकिनार होते चले गए।

पहाड़ों से पलायन रोकने या फिर रिवर्स पलायन करने का ढिढौरा पीटा जाता रहा। इसके लिए एक पलायन आयोग गठित किया गया, जिसका मुख्यालय पौड़ी में बनाया गया, लेकिन पलायन आयोग ने सबसे पहला काम किया, खुद ही पलायन कर देहरादून आ गया। पहाड़ों में निदेशालय स्तर के गिने-चुने कार्यालय रह गए हैं। इनमें रानीखेत का चैबटिया उद्यान निदेशालय एक है। हाल में अखबारों में खबर आई है कि विभाग के निदेशक ने सरकार को पत्र लिखकर उद्यान निदेशालय को देहरादून ले आने का आग्रह किया है। इसकी वजह बताई गई कि यह बहुत दूर है। इस अफसर को इतनी भी शर्म नहीं आई कि 1953 में जब गोविंद बल्लभ पंत के निर्देश पर इस कार्यालय की स्थापना की गई थी, तब यह दूर नहीं था? शर्मनाक यह है कि सरकारें इस तरह की सिफारिशों पर गौर करती हैं, उन्हें मानती हैं और अधिकारी-कर्मचारी भी बेशर्मी से ऐसी मांगों का समर्थन करते हैं।

दो दशक में उत्तराखंड राज्य की वजह से भले ही मैदानी उत्तराखंड बहुत कुछ पा रहा है, लेकिन पहाड़ी उत्तराखंड सिर्फ कुछ न कुछ खो रहा है। जो झुनझुना ग्रीष्मकालीन राजधानी के नाम पर गैरसैंण को पकड़ाया गया है, वह सिर्फ एक मजाक है। ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित हुए छह माह से अधिक बीत गए हैं, वहां कुछ आफिसों को कार्यकारी बनाने की बात कौन कहे, एक अदद बोर्ड तक नहीं लगाया गया है। गैरसैंण में सचिवालय निर्माण के लिए जारी किया गया करीब 57 करो़ड़ रुपया वापस देहरादून लाकर खर्च किया जा रहा है।