डॉ. हरीश चन्द्र अन्डोला

पहाड़ी राज्य उत्तराखंड प्राकृतिक आपदाओं और भूकंपीय दृष्टि से अति संवेदनशील है. इसका एक उदाहरण उत्तरकाशी का धराली आपदा है. जो भारी तबाही के साथ ही चेतावनी भी दे गया है. लगातार मानवीय हस्तक्षेप प्रकृति की गोद में बसे जीवन को खतरे में डाल रहा है. पर्वतीय क्षेत्रों में पिछले कुछ सालों में तेजी से हुए अनियंत्रित और बेतरतीब निर्माण कार्यों ने न केवल पारिस्थितिकी तंत्र को बिगाड़ा है, बल्कि यह अब आपदा की नई वजह भी बनते जा रहे हैं वैज्ञानिकों का मानना है कि पहाड़ों में हो रहा अंधाधुंध निर्माण प्राकृतिक संतुलन को गहराई से प्रभावित कर रहा है. पर्वतीय इलाकों की मिट्टी स्वभाव से ही नाजुक होती है. जब इन्हें काटकर बड़े पैमाने पर इमारतें, होटल और सड़कें बनाई जाती हैं तो इससे भूमि की जलधारण क्षमता कम हो जाती है. नतीजतन थोड़ी सी बारिश में भूस्खलन और मलबा बहाव का कारण बन जाती है. जलवायु परिवर्तन और निर्माण कार्यों के संयुक्त प्रभाव से लोकल क्लाउड फॉर्मेशन यानी स्थानीय स्तर पर बादलों का असामान्य जमावड़ा बनने की घटनाएं बढ़ गई हैं. यह बादल अपेक्षाकृत कम ऊंचाई पर बनते हैं और एक ही स्थान पर अचानक अत्यधिक बारिश कर देते हैं, जिससे बादल फटने जैसी भीषण घटनाएं होती हैं.” जैसे हमारी प्राकृतिक संपदा पर्यावरण को प्रभावित करती है, वैसे ही निर्माण कार्य भी प्रकृति पर नकारात्मक असर डालते हैं. उन्होंने कहा हर निर्माण कार्य से रेडिएशन निकलता है, जो सूर्य की ऊष्मा को परावर्तित कर वायुमंडल में तापमान बढ़ा देता है. जिस इलाके में ज्यादा निर्माण होगा, वहां के तापमान में भी असामान्य वृद्धि देखी जाएगी. ग्लोबल वार्मिंग, जंगलों का कटान और पहाड़ों में हो रहा बेतहाशा निर्माण न केवल स्थानीय मौसम चक्र को प्रभावित करता है. बल्कि, बादलों की संरचना और गति को भी बदल देता है. यह बदलाव अचानक भारी बारिश या बादल फटने के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा करता है. पर्यावरणविदों का मानना है कि हिमालयी राज्यों में बिना वैज्ञानिक अध्ययन और भूगर्भीय सर्वे के हो रहे बड़े निर्माण परियोजनाएं आपदा के जोखिम को कई गुना बढ़ा रही हैं. नदी किनारों, ढलानों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में होटलों, रिसॉर्ट्स और सड़कों का निर्माण न केवल भू-संरचना को कमजोर करता है, बल्कि आपात स्थिति में बचाव कार्य को भी कठिन बना देता है. बीते एक दशक में उत्तराखंड के चमोली, पिथौरागढ़, टिहरी और रुद्रप्रयाग में बादल फटने की घटनाओं में वृद्धि दर्ज की गई है. विशेषज्ञों का कहना है कि यदि समय रहते निर्माण गतिविधियों को नियंत्रित नहीं किया गया तो आने वाले सालों में ऐसी घटनाएं और भी विनाशकारी रूप ले सकती हैं. पहाड़ी क्षेत्रों में निर्माण कार्य के लिए कड़े भूगर्भीय और पर्यावरणीय मानदंड बनाए जाएं. साथ ही वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, पारंपरिक वास्तुकला को अपनाना और प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण को प्राथमिकता देना अनिवार्य है. प्रकृति और विकास के बीच संतुलन बनाना, अब समय की सबसे बड़ी जरूरत है. अगर आज सावधानी नहीं बरती गई तो आने वाली पीढ़ियां न सिर्फ पहाड़ों की सुंदरता, बल्कि उनके अस्तित्व को भी केवल तस्वीरों में देख पाएंगी. उत्तराखंड को हर साल प्राकृतिक आपदाएं झकझोर रही हैं। बादल फटने, बाढ़, भूस्खलन जैसी आपदाओं से भारी नुकसान झेलने के बाद भी हम सबक नहीं ले रहे हैं। पर्यावरणविदों की मानें तो प्रकृति से छेड़छाड़ कर इंसान खुद आपदाओं को न्योता दे रहा है। हिमालयी क्षेत्रों में नदियों, गाड़-गदेरों की राह में बड़े व भारी निर्माण नहीं रुक रहे हैं।इन आपदाओं से सबक लेकर इंसानी आपदा को रोकने की जरूरत है। नहीं तो आने वाले समय में और भयानक परिणाम सामने आएंगे। आपदाओं के लिए सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, पूरी दुनिया की गलती है। जो नियंत्रण से बाहर जा रही है। इसी वजह से ग्लोबल वार्मिंग से हिमखंड तेजी से पिघल रहे हैं। बढ़ते तापक्रम से समुद्र भी तप रहा है। इसके कारण बारिश का चक्र भी बदल रहा है। कहीं कम बारिश तो कहीं ज्यादा हो रही है। प्रकृति से छेड़छाड़ का परिणाम आपदा के रूप में सामने आ रही है। अभी नहीं चेते तो आने वाले समय में और भयावह स्थिति का सामना करना पड़ेगा। हिमालयी क्षेत्रों में विकास का बुनियादी ढांचा आपदाओं के अनुकूल नहीं है। आपदाओं को रोकने के लिए इंसानी आपदा को रोकने की जरूरत है। हिमालयी राज्यों के लिए अलग से विकास नीति बनाने की आवश्यकता है। आपदा की दृष्टि से भागीरथी जोन संवेदनशील है। इसके बाद भी सड़क निर्माण के लिए पेड़ों का कटान किया जा रहा है।राज्य में औसतन हर साल दो हजार से अधिक प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं। प्रदेश में नौ साल में 18464 आपदाओं ने जख्म दिए हैं। अतिवृष्टि- त्वरित बाढ़ से लेकर बादल फटने जैसी घटनाएं हुई हैं। जिसमें जानमाल का भारी नुकसान हुआ है।आपदा प्रबंधन विभाग राज्य में सड़क दुर्घटना, आग, भूस्खलन, भूकंप, बाढ़, कीट आक्रमण, हिमस्खलन, अतिवृष्टि- त्वरित बाढ़, व्रजपात, ओलावृष्टि, आंधी तूफान, डूबना, बह जाना, जंगली पशुओं का हमला, बादल फटना, वनाग्नि, बीमारी फैलना, विद्युत करंट, वनाग्नि की घटनाओं का विवरण तैयार करता है।प्राकृतिक सौंदर्य और जैव-विविधता के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। ये क्षेत्र न केवल पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र हैं, बल्कि गंगा, यमुना और अन्य प्रमुख नदियों का उद्गम स्थल भी हैं, जो देश की जीवनरेखा हैं। हालांकि, हाल के वर्षों में इन क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती आवृत्ति और तीव्रता ने गंभीर चिंता पैदा की है। उत्तरकाशी में हाल ही में भीषण बाढ़ और मलबे के प्रवाह ने एक बार फिर से यह सवाल उठाया है कि क्या हम अपने पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहे हैं ? यह आपदा, जो भगीरथी पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र (बीईएसजेड) में हुई, न केवल प्राकृतिक कारणों से बल्कि अवसंरचना परियोजनाओं के कुप्रबंधन और पर्यावरणीय असंतुलन के कारण और भी विनाशकारी बन गई। यह समय है कि हम इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करें और तत्काल कार्रवाई करें।

5 अगस्त 2025 को उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में एक बादल फटने की घटना ने भारी तबाही मचाई। खीर गंगा नदी के जलग्रहण क्षेत्र में हुई इस घटना ने गांव के घरों, होटलों, दुकानों और सड़कों को तहस-नहस कर दिया।चार लोगों की मौत हो गई और 50 से 100 लोग लापता हो गए। यह आपदा भगीरथी पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र में हुई, जो 2012 में गंगा नदी की पारिस्थितिकी और जलस्रोतों की सुरक्षा के लिए अधिसूचित किया गया था। विशेषज्ञों का मानना है कि इस क्षेत्र में अनियंत्रित निर्माण कार्य, जैसे कि नदी के बाढ़ क्षेत्रों पर होटल और हेलीपैड का निर्माण, ने इस आपदा को और अधिक गंभीर बना दिया।

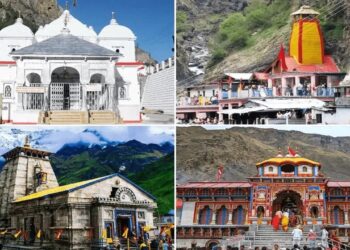

उत्तरकाशी की यह घटना कोई अपवाद नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बार-बार बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने की घटनाएं सामने आई हैं। 2013 की केदारनाथ बाढ़, जिसमें 5,700 से अधिक लोग मारे गए थे और 2021 की चमोली बाढ़, जिसमें 200 से अधिक लोग मारे गए या लापता हो गए, ऐसी त्रासदियों के उदाहरण हैं। इन आपदाओं का एक प्रमुख कारण जलवायु परिवर्तन है, जो हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियरों के पिघलने और बादल फटने की घटनाओं को बढ़ा रहा है। लेकिन इसके साथ-साथ मानवीय गतिविधियां, विशेष रूप से अवसंरचना परियोजनाओं का गलत प्रबंधन, इन आपदाओं की तीव्रता को और बढ़ा रहा है।हिमालयी क्षेत्र की भूवैज्ञानिक संरचना अत्यंत नाजुक है। यह क्षेत्र टेक्टोनिक गतिविधियों के कारण भूकंपीय रूप से सक्रिय और भूस्खलन के लिए अतिसंवेदनशील है। फिर भी, चारधाम परियोजना जैसे बड़े पैमाने की सड़क निर्माण परियोजनाएं, हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स और अनियंत्रित पर्यटन ने इस क्षेत्र की स्थिरता को और कमजोर किया है। उत्तरकाशी में चारधाम परियोजना के तहत धरासू-गंगोत्री खंड का चौड़ीकरण और हिना-टेखला के बीच प्रस्तावित बायपास, जिसमें 6,000 देवदार के पेड़ों को काटने की योजना है, पर्यावरणविदों के लिए चिंता का विषय रहा है।

चार धाम परियोजना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई कानूनी चुनौतियां सामने आई हैं, क्योंकि यह परियोजना पर्यावरणीय खतरों को बढ़ा रही है। विशेषज्ञों ने बार-बार चेतावनी दी है कि सड़क चौड़ीकरण के लिए पहाड़ों की कटाई, वनों की अंधाधुंध कटाई और नदी के किनारों पर निर्माण कार्य इस क्षेत्र को और अधिक अस्थिर बना रहे हैं। 2023 में सिल्क्यारा सुरंग प्रकरण ने भी यही दिखाया कि पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) के बिना परियोजनाओं को मंजूरी देना कितना खतरनाक हो सकता है। इसी तरह, हिमाचल प्रदेश में शिमला के शोघी-धल्ली राजमार्ग परियोजना के लिए पहाड़ों की कटाई ने भूस्खलन के खतरे को बढ़ा दिया है। शिमला, जो कभी 30,000 लोगों के लिए बनाया गया था, अब 300,000 लोगों और लाखों पर्यटकों का बोझ सह रहा है। कुल्लू और मनाली जैसे पर्यटन स्थल भी अनियंत्रित निर्माण और पर्यटकों की भीड़ के कारण पर्यावरणीय संकट का सामना कर रहे हैं।

जलवायु परिवर्तन ने हिमालयी क्षेत्र में आपदाओं की आवृत्ति और तीव्रता को बढ़ा दिया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के अनुसार, 1988 से 2023 तक उत्तराखंड में 12,319 भूस्खलन हुए, जिनमें से 1100 अकेले 2023 में दर्ज किए गए। ग्लेशियरों का तेजी से पिघलना और ग्लेशियल झीलों का विस्तार ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (जीएलओ एफ) का खतरा बढ़ा रहा है। उत्तरकाशी की हालिया बाढ़ में भी विशेषज्ञों ने जीएलओएफ की संभावना जताई है।पर्यटन उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख हिस्सा है। 2023 में चारधाम यात्रा में 56 लाख से अधिक पर्यटक आए, जिसके कारण होटल, लॉज और सड़कों का निर्माण तेजी से हुआ। हालांकि, यह अनियंत्रित निर्माण नदी किनारों और अस्थिर ढलानों पर किया गया, जिसने प्राकृतिक प्रतिरोधों को नष्ट कर दिया। जोशीमठ में 2023 में 700 से अधिक घरों में दरारें आ गईं, क्योंकि यह शहर प्राचीन भूस्खलन मलबे पर बना है और वहां टपकेश्वर विष्णुगढ़ जलविद्युत परियोजना और चारधाम सड़क परियोजना ने इसके ढलानों को अस्थिर कर दिया। उत्तरकाशी की त्रासदी और हिमाचल-उत्तराखंड में बार-बार होने वाली आपदाएं यह स्पष्ट करती हैं कि अब केवल चर्चा पर्याप्त नहीं है। भारत में 2020 से 2025 तक बादल फटने की घटनाएं मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, और कुछ अन्य राज्यों में दर्ज की गई हैं। भारत में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे क्षेत्रों में बादल फटने की घटनाएं आम हैं। इससे बचाव के लिए मौसम की सटीक भविष्यवाणी, जंगल संरक्षण और बुनियादी ढांचे का बेहतर प्रबंधन जरूरी है।हमें तत्काल और ठोस कदम उठाने होंगे। बीईएसजेड जैसे नियमों को सख्ती से लागू करना होगा। उत्तरकाशी के धराली जैसा ही मंजर 12 साल पहले केदारनाथ में आए जलप्रलय के समय भी था। तब से उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, लेकिन अभी तक अर्ली वार्निंग सिस्टम विकसित नहीं हो पाया है।वह भी तब जबकि जून 2013 की केदारनाथ त्रासदी के बाद से ही इस मुद्दे पर निरंतर बात हो रही है, लेकिन अभी तक यह मुहिम धरातल पर नहीं उतर पाई है। वह भी तब जबकि, दक्षिण भारत के राज्यों में उत्तराखंड की टीम इस सिलसिले में अध्ययन कर चुकी है।यह किसी से छिपा नहीं है कि समूचा उत्तराखंड आपदा की दृष्टि से संवेदनशील है। हर साल ही राज्य को प्राकृतिक आपदाओं में जान-माल की हानि उठानी पड़ रही है। इस लिहाज, केदारनाथ में आए जलप्रलय को कोई कैसे भूल सकता है।तब बड़ी संख्या में तीर्थयात्री और स्थानीय लोग आपदा में काल कवलित हो गए थे। साथ ही परिसंपत्तियों को भी भारी क्षति पहुंची थी। इस सबको देखते हुए आपदा न्यूनीकरण के लिए ऐसा तंत्र विकसित करने पर जोर दिया गया, जिससे पर्वतीय क्षेत्रों में नदियों में बाढ़ अथवा बादल फटने से सैलाब आने पर निचले क्षेत्रों को सतर्क किया जा सके।कुछ समय इस तरह का अर्ली वार्निंग सिस्टम विकसित करने को लेकर बात होती रही, लेकिन फिर आई-गई हो गई। फरवरी 2021 में चमोली जिले के रैणी में आई आपदा के बाद फिर से अर्ली वार्निंग सिस्टम के मुद्दे ने जोर पकड़ा।यही नहीं, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बाढ़ व भूस्खलन के दृष्टिगत अर्ली वार्निंग सिस्टम विकसित करने के लिए अन्य राज्यों में उठाए गए कदमों का अध्ययन किया। इसी कड़ी में कुछ माह पहले ओडिशा व कर्नाटक में अध्ययन दल भेजा गया था।बावजूद इसके अभी तक अर्ली वार्निंग सिस्टम को लेकर कोई ठोस पहल धरातल पर नहीं उतर पाई है। अब उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा के बाद अर्ली वार्निंग सिस्टम का विषय फिर से चर्चा के केंद्र में है। उम्मीद जताई जा रही है कि अब सरकार इस दिशा में गंभीरता से कदम उठाएगी। *लेखक विज्ञान व तकनीकी विषयों के जानकार दून विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं।*