डा.हरीश चंद्र अन्डोला

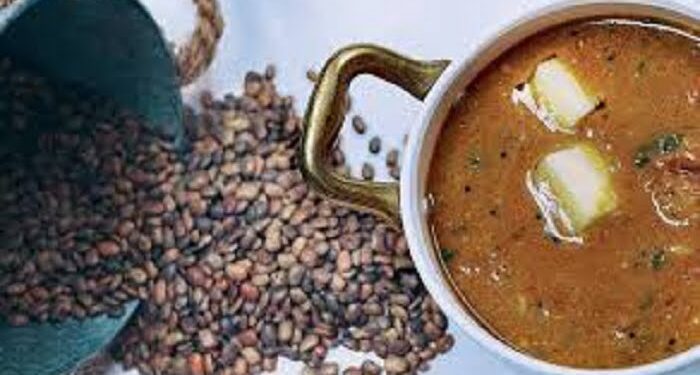

हिमालय उत्तराखंड राज्य की विविध भूस्थलाकृतिक विशेषताओं के कारण यहां संसाधनों का विशाल एवं स्थायी भंडार चिर काल से उपलब्ध रहा है। हिमालयी क्षेत्र ईश्वर प्रदत्त अनेक औषधीय वनस्पतियों का खजाना है, यहां मिलने वाली विशिष्ट वनस्पतियों का उपयोग लोग सदियों से पारंपरिक व्यंजनों में करते आ रहे हैं पहाड़ों में कई पौष्टिक आहार ऐसे हैं, जो शरीर के लिए बेहद ही फायदेमंद हैं। इसी कड़ी में आता है गहत की दाल का नाम। जिसका पानी सबसे ज्यादा पोष्टिक होता है। गहत की दाल जिसने भी इसका स्वाद चखा होगा, उसका बार बार इस दाल को खाने का मन करता होगा। दरअसल ये दाल सिर्फ स्वाद ही नहीं बल्कि पौष्टिकता का खजाना है। पथरी यानी एक ऐसी बीमारी, जिसका दर्द इतना भयकंर होता है कि सहन करना ही मुश्किल हो जाता है। आज के दौर में लोग पथरी के इलाज के लिए आयुर्वेदिक नुस्खे अपना रहे हैं। हालांकि ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि एक दाल के जरिए भी इस पर काबू पाया जा सकता है। इस दाल में ऐसे कुदरती गुण होते हैं, जो पथरी का बेजोड़ इलाज कहे जा सकते हैं। आम तौर पर उत्तराखंड में ये दाल पाई जाती है। गहत की दाल एक ऐसी दाल है, जिसके सेवन से आपके शरीर में मौजूद पथरी कुछ ही दिनों में खत्म हो सकती है।

इस दाल को लेटिन भाषा में डोलीचस बाइफ्लोरस के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इस दाल को हार्स ग्राम के नाम से भी जाना जाता है। खास बात ये है कि ये दाल हिमालयी क्षेत्रों में बहुतायत पाई जाती है। उत्तराखंड में शायद ही कोई ऐसा हो, जिसने इसका सेवन ना किया हो। पथरी के इलाज के लिए इससे बेहतर औषधि कोई नहीं मानी जाती। सर्द मौसम में गहत की दाल का स्वाद हर किसी को बरबस याद आता होगा। वैज्ञानिक भाषा में इस दाल को डौली कॉस बाईफ्लोरस नाम दिया गया है। गुर्दे के रोगियों के लिए अचूक दवा कही जाने वाली गहत उत्तराखंड में होती है। गर्म तासीर की वजह से गहत की दाल कई मायनों में गुणकारी होती है। जिस दाल का पानी ही पथरी जैसा इलाज कर दे, जरा सोचिए उसकी तासीर कैसी होगी। ये ही वजह है कि गहत की दाल का इस्तेमाल कभी विस्फोटक बनाने और ब्लास्टिंग के लिए भी किया जाता था। उत्तराखंड के एक ऐसे बहुमूल्य उत्पाद की जिसका नाम सुनते ही हमें इससे अपना परम्परागत सम्बन्ध याद आने लगता है। गहत उत्तराखण्ड में उगायी जाने वाली एक महत्वपूर्ण फसल है जिसका वैज्ञानिक नाम (Macrotyloma uniflorum ) जो कि Fabaceae कुल का पौधा है। इसे ही Dolichos uniflorum भी कहते हैं। वैसे तो गहत का मुख्य स्रोत अफ्रीका माना जाता है लेकिन भारत में इसका इतिहास बहुत पुराना है। विश्व में पाए जाने वाली कुल 240 प्रजातियों में से 23 प्रजातियां सिर्फ भारत में पायी जाती हैं जबकि शेष प्रजातियां अफ्रीका में पायी जाती हैं। गहत या गहथ को इसके अलावा और भी बहुत नामों से जाना जाता है जैसे कि अंग्रेजी में Horse gram हिन्दी में कुलथ, तेलुगू में उलावालु, कन्नड़ में हुरूली, तमिल में कोलू, संस्कृत में कुलत्थिका, गुजराती में कुल्थी तथा मराठी में डुल्गा आदि। भारत के अलावा चीन, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, श्रीलंका तथा इंडोनेशिया में भी गहत का उत्पादन किया जाता है। मुख्य रूप से भारत में गहत का उत्पादन लगभग सभी राज्यों में किया जाता है लेकिन कुछ प्रमुख राज्यों से भारत के कुल उत्पादन में 28 प्रतिशत कर्नाटक, 18 प्रतिशत तमिलनाडु 10 प्रतिशत, महाराष्ट्र 10 प्रतिशत, ओडिशा तथा 10 प्रतिशत आंध्र प्रदेश का योगदान है।

भारत में गहत मुख्यतः रूप से असिंचित दशा में उगाया जाता है और जहां तक उत्तराखण्ड में गहत उत्पादन है यह परम्परागत रूप से दूरस्थ खेतो में उगाया जाता है क्योंकि गहत की फसल में सूखा सहन करने की क्षमता होती है, साथ ही नाइट्रोजन फिक्सेशन करने की भी क्षमता होती है। इसकी खेती के लिये 20 से 30 डिग्री सेल्शियस, जहाँ 200 से 700 मिलीमीटर वर्षा होती है, उपयुक्त पायी जाती है। गहत बीज का उत्पादन भारत में 150 से 300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर किया जाता था, मगर आई0सी0आर0आई0एस0ए0टी0, हैदराबाद द्वारा वर्ष 2005 में उच्च गुणवत्ता वाली प्रजाति विकसित की गयी जिससे गहत बीज उत्पादन बढ़कर 1100 से 2000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गया है। गहत की मुख्यतः 02 प्रजातियां पायी जाती हैं, जिनमें से कि एक जंगली तथा दूसरी खेती कर उगायी जाती हैं। यहां सामान्यतः गहत के बीज लाल, सफेद, काला तथा भूरा रंग के पाये जाते हैं। गहत को सामान्यतः दाल के रूप में प्रयोग किया जाता है जो कि गरीबों के भोजन में शामिल किया गया है। गहत में प्रोटीन तथा कार्बोहाईड्रेड की प्रचूर मात्रा होने के कारण आज गहत का उपयोग सम्पूर्ण विश्व में विभिन्न खाद्य तथा पोषक पदार्थों के रूप में किया जा रहा है। इसके बीज में कार्बोहाईड्रेड 57.3 ग्राम, प्रोटीन 22.0 ग्राम, फाइबर 5.3 ग्राम, कैरोटीन 11.9 आई0यू0, आयरन 7.6 मिलीग्राम, कैल्शियम 0.28 मिलीग्राम, मैग्नीशियम 0.18 मिलीग्राम, मैग्नीज 37.0 मिलीग्राम, फोस्फोरस 0.39 मिलीग्राम, कॉपर 19.0 मिलीग्राम तथा जिंक 0.28 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम तक पाये जाते हैं। परम्परागत रूप से ही गहत का उपयोग इसकी विशेषताओ के अनुरूप किया जाता है। इसकी प्रकृति गरम माने जाने के कारण इसका मुख्य उपयोग सर्दियों में या अधिक ठंड होने पर अधिक किया जाता है। दास, 1988 तथा पेसीन, 1999 द्वारा अपने शोध में गहत को कैल्शियम तथा कैल्शियम फास्फेट स्टोन को गलाने तथा बनने से रोकने के लिये पाया गया। एक आयुर्वेदिक औषधि सिस्टोन में भी गहत को मुख्य भाग में लिया जाता है जो कि किडनी स्टोन के लिये प्रयोग की जाती है। इसके अलावा अन्य विभिन्न शोधों में भी इसके उपयोग को किडनी रोगो के रूप में उपयुक्त पाया गया है। इसमें फाइटिक एसिड तथा फिनोलिक एसिड की अच्छी मात्रा होने के कारण इसे सामान्य कफ, गले में इन्फेक्शन, बुखार तथा अस्थमा आदि में प्रयोग किया जाता है। भारतीय कैमिकल टैक्नोलॉजी संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा किये गये एक शोध में बताया गया है कि गहत के बीज में प्रोटीन टायरोसिन फॉस्फेटेज 1.बीटा एन्जाइम को रोकने की क्षमता होती है जो कि कार्बोहाईड्रेड के पाचन को कम कर शुगर को घटाने में मदद करता है तथा साथ ही शरीर में इन्सुलिन रेजिसटेंस को भी कम करता है।

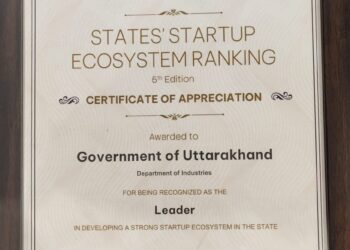

इसके अलावा वैज्ञानिक कहते हैं कि अनंतमूल में सैपोनिन, बीटा साइटो स्टीरॉल, रेसिन, राल, एल्फ, अम्ल, बीटा एसाइरिन्स, टैनिन्स, ल्यूपियोल, रेसिन अम्ल, ग्लाइकोसाइड्स, टेट्रासाइक्लिक ट्राई स्पीन अल्कोहल और कीटोन्स जैसे तत्व होते हैं। इनसे त्वचा के द्वारा रक्त वाहिनियों का विकास होता है। इसके साथ ही इस वजह से खून का संचार सही तरीके से होता है। सिर्फ ये ही नहीं अनंतमूल का इस्तेमाल होम्योपैथी दवाओं के लिए भी होता है। यूनानी मतानुसार गहत शीतल होता है। ये पसीना लाकर खून को साफ करता है। जाहिर सी बात है कि गहत उत्तराखंड के अलग अलग पहाड़ी इलाकों में इसे उगाने की बात चल रही है। उत्तराखण्ड में गहत को बाजार उपलब्ध न होने के कारण स्थानीय काश्तकार केवल स्थानीय विनिमय प्रणाली के अन्तर्गत चावलए नमक एवं नगदी के बदले बेच देते हैं जबकि राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर में गहत 100 से 200 रूपये प्रति किलोग्राम तक बेचा जाता है। उत्तराखण्ड गहत स्वयं में एक ब्रांड होने के कारण बड़े बाजारों में इसकी मांग रहती है जिसकी औषधीय तथा न्यूट्रास्यूटिकल महत्ता को देखते हुये आज विभिन्न कम्पनियां नये.नये शोध कर उत्पाद बना रही है तथा भविष्य में इसकी बढ़ती मांग हेतु इसके बहुतायत उत्पादन की आवश्यकता है। राज्य के परिप्रेक्ष्य में गहत की खेती यदि वैज्ञानिक एवं व्यवसायिक रूप में की जाय तथा दूरस्थ खेतो में जो कि बंजर होते जा रहे है में भी की जाये तो यह राज्य की आर्थिकी का एक बेहतर पर्याय बन सकता है। अगर ऐसा होता है तो पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ स्वरोजगार की दिशा में ये बेहतर कदम होगा।