. हरीश चन्द्र अन्डोला

उत्तरखंड में अब तक बारिश के कहर में 80 से अधिक लोग जान गंवा चुके हैं और सौ से अधिक लापता हैं। घायलों की तादाद भी सौ से ऊपर बताई जा रही है। बड़े पैमाने पर जन-धन-संपदा की हानि हुई है। अनुमान है कि ढाई हजार करोड़ से अधिक की संपत्ति का क्षरण हुआ है। आखिर ऐसा क्या है कि पहाड़ों में बारिश अब अधिक मारक क्षमता के साथ बरस रही है। मौसम वैज्ञानिक इसे मानसून के परिवर्तनकारी पैटर्न से जोड़कर देख रहे हैं, जबकि तजुर्बेकार लोग मानते हैं कि मनुष्य अपनी बढ़ती गतिविधियों के साथ कुदरत को साधने की जिद में यह भूल गया है कि यह हस्तक्षेप उसे बहुत महंगा पड़ने वाला है।

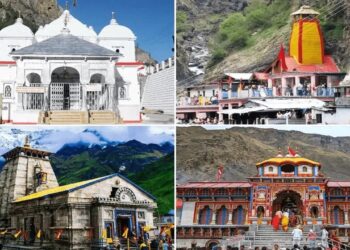

देखा जाए तो उत्तराखंड में अथाह बारिश और रगड़-बगड़ के दृश्य नए नहीं हैं। ऐसी बारिशें पहले भी कई दिनों तक अनवरत रहा करती थीं। वे ‘झौड़’ नई पीढ़ी की कल्पना में हो भी नहीं सकते, जब हफ्तों तक रात-दिन लगातार बारिश और कुहेड़ी लिपटी रहती। पहाड़ी गांवों के आसपास गाड़-गदेरे मटमैले होकर बेहद डरावनी आवाज में बदशक्ल बहने लगते, पुश्ते-भीटे-रस्ते जगह-जगह टूट जाते, परदेस जाने वाली सड़कें प्राय: बंद हो जातीं और गाय, बैल, बछड़ा और भैंस को घर पर ही खिलाना पड़ता था। बावजूद इसके जनजीवन सामान्य ढंग से चलता रहता। लोग काम पर भी जाते और बच्चों के स्कूल भी खुले रहते। तब जान-माल के नुकसान की खबरें इक्का-दुक्का सुनाई देती थीं। गांवों, बाजारों, सड़कों और शहरों के आसपास मानवीय हस्तक्षेप/अतिक्रमण का ऐसा चलन तब नहीं था, नीतियों में तीर्थाटन को पर्यटन मानने की जिद शामिल नहीं थी और सरकारें संवेदनशील तीर्थ स्थलों पर उमड़ रही भक्तों की भीड़ को पर्यटन क्रांति से जोड़कर देखने को लालायित नहीं थीं। तब बरसातें जन-जीवन पर कुछ आर्थिक भार जरूर लादती होंगी मगर मानव मृत्यु के साथ विदा नहीं होती थीं।

लेकिन, प्रश्न है कि समय की तीव्र धारा के साथ विकास के स्वाभाविक अतिरेक को कहां ठेलें ! क्या समाज और मानव की प्रगति की आकांक्षाओं को किसी तंबू में कैद कर दें और ‘हिमालय बचाओ’ के उपदेशों को बाचतें रहें। कहते रहें कि पहाड़ों में सड़कों का विस्तार रोको, तीर्थों का कायाकल्प मत करो और सारा कसूर नदियों पर बने बांधों का है! खुद के गिरेबान में झांकने की जहमत न उठाएं! यह एकतरफा आरोप नहीं चल सकता। माना कि विकास बनाम पर्यावरण का संघर्ष नया नहीं है। लेकिन संतुलन साधने की जिम्मेदारी सामूहिक है

करीब 50 साल पहले जब सुदूर गांव की एक महिला ने पास बहती ऋषिगंगा के रौद्र उफान को महसूस किया और गांव का जंगल काटने आई ‘सरकार’ के नुमाइंदों को चुनौती दी कि “पहले मुझे गोली मारो, फिर किसी पेड़ पर कुल्हाड़ी” चलाओ। तब उस वीरांगना को देख कुल्हाड़े लिए खड़ी ‘सरकार’ के पांव कांप गए। एक अत्यंत साधारण और निरक्षर महिला का शौर्य पूरी दुनिया को पर्यावरण का मंत्र देकर नई राह दिखा गया। पर, उसके बाद क्या हुआ? हिमालय को न जाने कितनी वैज्ञानिक व्याख्याओं के ब-रस्क टटोला गया। क्या टिहरी डूबने से बच पाई? क्या भागीरथी का प्रलाप गढ़वाल के इतिहास और सभ्यता से जुड़े प्रतीकों को बचा सका? हुआ सिर्फ यह कि केदारनाथ में महाविनाश के घाव मंदिर के पास ठहर गई एक शिला के पूजन से भर दिए गए। मलबे पर फिर मकान खड़े हो गए। नवनिर्माण के नाम पर ‘इको फ्रैंडली’ नारा जरूर दिया गया। आपदा से हांफती तत्कालीन सरकारों ने नदियों के किनारे निर्माण को लेकर नियम कायदों के वादे किए, मगर जल्द भुला दिए। सब कुछ पुराने ढर्रे पर लौट आया।

धारी देवी मंदिर को बांध से बचाने के लिए आगे आए पर्यावरण प्रेमी संत गुरुदास अग्रवाल और उमा भारती का भारी विरोध हमारी याददाश्त में होना चाहिए। जी हां, यह विरोध हमीं ने किया था। सरकार यही तो चाहती थी और इसलिए उत्तराखंड के तत्कालीन मंत्री ने धारी गांव के पुरोहितों और स्थानीय लोगों को बस से ले जाकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर इकट्ठा कर दिया कि देखिए साहब, बांध के प्रमोटर स्थानीय लोगों को नौकरी देने को तैयार हैं। उन कथित नौकरियों का हश्र क्या हुआ, यह तो अलग से अनुसंधान का विषय है, मगर यह सच है कि केदारनाथ आपदा में इस बांध से छोड़े गए पानी के कारण एसएसबी समेत श्रीनगर शहर का एक हिस्सा रेत के टीले में बदल गया और आज बरसात को छोड़ शेष मौसम में अलकनंदा किसी गधेरे/नाले की तरह बहती है।

भागीरथी घाटी को इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का प्रदेश ने किया था विरोध

हिमालय को दिल दे बैठे गुरुदास अग्रवाल (स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद) वही संत थे, जिन्होंने आईआईटी कानपुर की प्रतिष्ठित प्रोफेसरी छोड़ 2009 में भागीरथी घाटी में मंजूर की गई तीन बड़ी बांध परियोजनाओं- लोहारी नागपाला, पाला मनेरी और भैरोंघाटी के खिलाफ अनशन किया। तत्कालीन केंद्र सरकार के मंत्रिसमूह की समिति ने न सिर्फ इन तीनों परियोजनाओं को रद्द किया, बल्कि एक कदम आगे जाकर जुलाई 2011 में भागीरथी घाटी को ‘इको-सेंसिटिव जोन’ घोषित कर दिया। इस फैसले से गोमुख से नीचे उत्तरकाशी तक भागीरथी के 135 किलोमीटर के जल संभरण क्षेत्र में निर्माण कार्यों पर रोक लग गई और किसी भी जरूरी निर्माण कार्य के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की मंजूरी को अनिवार्य कर दिया

लेकिन, केंद्र के इस कदम से तत्कालीन उत्तराखंड सरकार बुरी तरह बौखला गई और केंद्र से दो-दो हाथ करने पर आमादा हो गई। तत्कालीन मुख्यमंत्री ने तर्क दिया, ‘इको सेंसिटिव जोन’ से भागीरथी घाटी में सारे विकास कार्य ठप हो जाएंगे। 2013 विकास के नाम पर पहाड़ को खोदने के लिए दलों की सीमाएं टूट गईं। तो मान लेना चाहिए कि पर्यावरण और विकास के अंतर्संबंध की समझ को लेकर दोनों में कोई गुणात्मक अंतर नहीं है। तब पहाड़ में विकास के किसी नूतन मॉडल की संभावना को क्षीण मान लेना चाहिए।

भागीरथी घाटी यदि 2011 से ही ‘इको सेंस्टिव जोन’ है तो फिर ‘आल वेदर रोड’ जैसी परियोजनाएं क्यों पहाड़ों को काटती चली गईं। सुप्रीम कोर्ट आज भी टिप्पणी कर रहा है कि चाहे हिमाचल हो या उत्तराखंड, पेड़ों का अंधाधुंध कटान मौजूदा आपदा का सबसे बड़ा कारण है। सर्वाेच्च अदालत ने तब भी दखल दिया था जब गंगोत्री की भैरों घाटी में आल वेदर की भेंट चढ़ रहे देवदार और अन्य प्रजातियों के सैकड़ों पेड़ों को बचाने के लिए इनके तनों पर राखियां/रक्षासूत्र बांधे जा रहे थे। तब तो सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा जियोलॉजिस्ट की एक कमेटी तक गठित की, लेकिन सरकारों के पास हर किस्म का तोड़ है। मनमुताबिक सड़क चौड़ी करने के लिए उसने सड़क को किलोमीटर के हिसाब से ऐसे छोटे-छोटे हिस्सों में बांट दिया, जिनके लिए एनजीटी मंजूरी की जरूरत ही नहीं होती। यही सब देखकर कमेटी से नामी जियोलॉजिस्ट को इस्तीफा देना पड़ा।

पहाड़ों में सड़क बनें, पर कितनी चौड़ी बनें! होटल बनें, पर क्या भारी-भरकम निर्माण सामग्री के साथ इतने विराट बनें कि पूरी पहाड़ी खोदनी पड़ जाए ! बांध बनें, पर क्या रिजर्व-वायर का आयतन गुपचुप बढ़ा दिया जाए! तीर्थों को सुविधामय बनाने के लिए उनका विकास हो, पर सुरक्षित पर्यावरण के उसूलों का मखौल उड़ा दिया जाए! ये प्रश्न पहले हमें खुद से पूछने होंगे, मौसमी बदलाव के सैद्धांतिक अवयवों का नंबर इसके बाद आता है। आधुनिक और अंधाधुंध विकास का चश्मा लगाकर हिमालय और इसके संसाधनों पर लार टपकाने वाली सरकारें और उसके योजनाकारों की फौज यदि छटांग भर भी इस बात समझ सकती कि हिमालय के लिए किस तरह की योजनाओं का खाका खींचना है तो शायद हमें धराली और थराली जैसे विनाशों के लिए मौसमी परिवर्तन की आड़ न लेनी पड़ती। अफसोस कि क्षति के लिए हमारे निशाने पर सिर्फ आसमान है, जमीन पर पसरी मानवीय भूलें नहीं !लेखक ने अपने निजी विचार व्यक्त किए हैं।लेखक*

*वर्तमान में दून विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं।*