डॉ० हरीश चन्द्र अन्डोला:

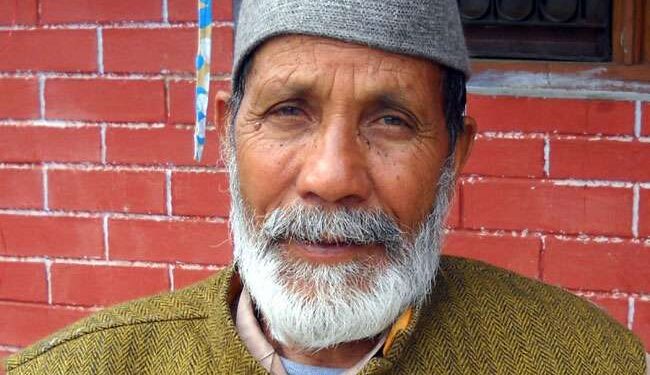

चण्डी प्रसाद भट्ट (जन्म: 23 जून 1934, उत्तराखण्ड) गाँधीवादी विचारक और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। चण्डी प्रसाद भट्ट ने सन 1964 में गोपेश्वर में ‘दशोली ग्राम स्वराज्य संघ’ की स्थापना की जो कालान्तर में चिपको आंदोलन की मातृ-संस्था बनी और बाद में चण्डी प्रसाद भट्ट को इस कार्य के लिए सन 1982 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया।चण्डी प्रसाद भट्ट का जन्म 23 जून 1934 में हुआ था। वह भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद् व ‘चिपको आन्दोलन’ (उत्तर प्रदेश के पर्वतीय वन क्षेत्रों में) के प्रणेता हैं। चण्डी प्रसाद भट्ट गंगा राम भट्ट और महेशी देवी के दूसरे पुत्र हैं। उनके सिर से पिता गंगाराम भट्ट का साया उठ गया। ऐसे में परिवार को आर्थिक संकट से जूझना पड़ा।

जैसे-तैसे हाईस्कूल तक की पढ़ाई पूरी कर वह आगे की पढ़ाई के रुद्रप्रयाग आ गए और सच्चिदानंद इंटर कॉलेज में प्रवेश लिया। लेकिन, आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई जारी नहीं रख सके। इसके बाद कुछ समय उन्होंने एक स्कूल में शिक्षक की नौकरी की। बाद में एक परिवहन कंपनी में बुकिंग क्लर्क भी रहे। वर्ष 1955 में डिम्मर गांव की देवेश्वरी से उनका विवाह हुआ। भट्ट के तीन पुत्र और दो पुत्रियां हैं। वर्ष 1956 में जयप्रकाश नारायण बदरीनाथ यात्रा पर आए। उनसे मुलाकात का भट्ट पर ऐसा असर हुआ कि वर्ष 1960 में वह नौकरी से त्यागपत्र देकर सर्वोदय आंदोलन में कूद पड़े। इसी दौरान पहाड़ों में विकास के नाम पर वृक्ष कटते देख उनका अंतर्मन कराह उठा और वह पर्यावरण की रक्षा के लिए मैदान में उतर गए।चण्डी प्रसाद भट्ट ने रूस, अमेरिका, जर्मनी, जापान, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, फ्रांस, मैक्सिको, थाईलैंड, स्पेन, चीन आदि देशों की यात्राएँ भी की हैं, उन्होंने सैकड़ों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लिया है और अनेक समितियों, आयोगों में अपने व्यावहारिक ज्ञान और अनुभव का लाभ-प्रदान किया है।

चंडी प्रसाद भट्ट की यह कार्यवाही पूरी तरह वन आधारित थी और वनों पर स्थानीय लोगों का वैधानिक अधिकार बहुत कम था । वनों के ज्यादातर हिस्सों पर ठेकेदारों का कब्जा था । ठेकेदार वनों के कानूनी हकदार थे । इस स्थिति से निपटने के लिए भट्ट ने 1973 में अलग-अलग वनों के क्षेत्र में गाँव वालों को संगठित किया और उन्हें चिपको आन्दोलन के लिए तैयार किया । वनों की इस सम्पदा से वंचित होने का सबसे ज्यादा कष्ट गाँव की स्त्रियों को था ।

भट्ट ने स्त्री वर्ग को विशेष रूप से इस चिपको आन्दोलन के लिए संगठित किया ।चंडी प्रसाद भट्ट के लिए यह एक रोमांचक अनुभव था । गाँव की स्त्रियाँ एक-एक पेड़ से चिपककर उसे बांहों में भर लेती थीं और खड़ी रहती थी । इस आन्दोलन का संकेत था कि पेड़ काटने के लिए ठेकेदार के लोगों को आन्दोलनकारियों पर वार करना होगा । यह उनके लिए एक कठिन स्थिति थी । भट्ट सफलता को विस्मय से देखते थे कि वन के सभी पेड़ों पर उनके आन्दोलनकारी चिपके हुए खड़े हैं और पेड़ों के कटने में एक सार्थक हस्तक्षेप बन गया है । चंडी प्रसाद भट्ट को यह स्पष्ट तौर पर मालूम था कि जंगल में पेड़ों को काटकर ठेकेदार द्वारा ले जाया जाना केवल सम्पत्ति से वंचित रह जाना भर नहीं था बल्कि वनों के वृक्ष रहित हो जाने से दूसरे गम्भीर खतरे भी देखे गए थे ।

रूस, अमेरिका, जर्मनी, जापान, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, फ्रांस, मैक्सिको, थाईलैंड, स्पेन, चीन आदि देशों की यात्राओं, सैकड़ों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भागीदारी के साथ ही श्री भट्ट राष्ट्रीय स्तर की अनेक समितियों एवं आयोगों में अपने व्यावहारिक ज्ञान एवं अनुभव का लाभ-प्रदान कर रहे हैं। 1982 में रमन मैग्ससे पुरस्कार, 1983 में अरकांसस (अमेरिका) अरकांसस ट्रैवलर्स सम्मान, 1983 में लिटिल रॉक के मेयर द्वारा सम्मानिक नागरिक सम्मान, 1986 में भारत के माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा पद्मश्री सम्मान, 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा ग्लोबल 500 सम्मान, 1997 में कैलिफोर्निया (अमेरिका) में प्रवासी भारतीयों द्वारा इंडियन फॉर कलेक्टिव एक्शन सम्मान, 2005 में पद्म भूषण सम्मान, 2008 में डॉक्टर ऑफ साईंस (मानद) उपाधि, गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर, 2010 रियल हिरोज लाईफटाईम एचीवमेंट अवार्ड सी.एन.एन. आई.बी.एन, -18 नेटवर्क तथा रिलाईंस इंडस्ट्रीज द्वारा सम्मान एवं पुरस्कार प्राप्त हुए हैं।

चण्डी प्रसाद भट्ट को भारत सरकार द्वारा सन 2005 में पद्म भूषण, 1983 में पद्म श्री, 1982 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार और 1991 में इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार2019 को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार से सम्मानित किया है। 77 वर्ष की उम्र के बावजूद भी उनमें उत्साह किसी नौजवान से कम नहीं है।चंडी प्रसाद भट्ट पहाड़ में जन्मे ऐसे व्यक्ति हैं, जिन्होंने पहाड़ पर ही रहना और वहाँ के लोगों की सेवा करना पसंद किया।

उनके लिये गढ़वाल और गढ़वाली वैसे संसाधन नहीं थे, जिनका वह अपने करियर के लिये इस्तेमाल करते। उनका जीवन-कर्म पहाड़ के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिये समर्पित रहा है आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिक रूप से आत्मनिर्भर। लेकिन उनके काम की प्रासंगिकता केवल हिमालय तक ही सीमित नहीं थी।चिपको आन्दोलन एक पर्यावरण रक्षा का आन्दोलन था. यह भारत के उत्तराखण्ड राज्य जो तब उत्तर प्रदेश का भाग था में स्थानीय ग्रामीणों ने पेड़ों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था. वे राज्य के वन विभाग के ठेकेदारों द्वारा वनों की कटाई का विरोध कर रहे थे. वनों पर पर अपना परम्परागत अधिकार जता रहे थे. इसमें अब तक चौका-चूल्हा और घास, लकड़ी लाने तक अपनी भूमिका में सीमित महिलाओं की बड़ी भागीदारी थी. चंडी प्रसाद भट्ट के निर्देशन में गौरा देवी महिला आंदोलनकारियों का नेतृत्व कर रही थीं. ‘पहाड़ की पीठ पर बंधा हुआ पहाड़, जब बोलता है तो बच जाता है जंगल।’

ऐसे ही व्यक्तित्व के धनी हैं प्रसिद्ध पर्यावरणविद् चंडी प्रसाद भट्ट। अभावों के बीच से निकले पहाड़ के इस पुत्र के जीवन का एकमात्र ध्येय पहाड़ में रहकर पहाड़ को ही जीना है। पर्यावरण चेतना और चिपको आंदोलन को जन-जन तक पहुंचाने की उनकी कार्यक्षमता का ही नतीजा है कि रैणी गांव में गौरा देवी ‘चिपको’ आंदोलन के लिए प्रेरित हुईं। उनके आंदोलन से जुड़कर तमाम लोग पर्यावरणीय संतुलन के लिए पेड़ों के मित्र बन गए। समतामूलक समाज, श्रम की महत्ता, दलित एवं महिलाओं को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने और जनशक्ति से राजशक्ति को संचालित करने के विचार को व्यवहार में उतारने वाले भट्ट गांधीजी की राह पर चलने वाले एक सफल जननेता हैं।

भट्ट सातवें दशक की शुरुआत में सर्वोदयी विचारधारा के संपर्क में आए। उन्होंने जयप्रकाश नारायण व आचार्य विनोबा भावे को अपना आदर्श बनाया और अपने क्षेत्र में श्रम की प्रतिष्ठा, सामाजिक समरसता, नशाबंदी व महिला एवं दलितों के सशक्तीकरण के कार्य में जुट गए। वर्ष 1964 में उन्होंने ‘दशोली ग्राम स्वराज्य मंडल’ की स्थापना की। जिसने वर्ष 1970 की अलकनंदा नदी में आई बाढ़ के प्रभावों का आकलन कर निष्कर्ष निकाला कि वनों के अंधाधुंध कटान से विनाश लीला बढ़ी हैवर्ष 1972 में भट्ट को एक घटना ने ऐसा झकझोरा कि उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन पर्यावरण के लिए समर्पित कर दिया।

दरअसल खेतों में काश्तकारी के लिए हल पर प्रयोग होने वाले जुआ, नेसुड़ा, लाठ सहित अन्य काम में आने वाली अंगू व मेल की लकड़ी को वन विभाग ने प्रतिबंधित कर दिया। तर्क दिया गया कि विज्ञान की दृष्टि से इनका परंपरागत कार्यों के लिए उपयोग ठीक नहीं है, लिहाजा चीड़ व तुन की लकड़ी के कृषि यंत्र बनाएं जाएं। जबकि, चीड़ व तुन भारी होने के कारण किसी भी दृष्टि से इसके लिए उपयुक्त नहीं थे। भट्ट सरकार के इस तुगलकी फरमान से आहत थे कि तभी वर्ष 1973 में साइमन कंपनी को मेल व अंगू के वृक्षों का कटान कर इससे टेनिस, बैडमिंटन व क्रिकेट के बल्ले सहित अन्य खेल सामग्री को बनाने की अनुमति दे दी गई।

फिर क्या था भट्ट के नेतृत्व में अप्रैल 1973 में मंडल में पेड़ों पर चिपककर साइमन कंपनी के मजदूरों व अधिकारियों को बैरंग लौटा दिया गया। अधूरे ज्ञान के आधार पर हिमालय से हो रही छेड़छाड़ को रोकने की वकालत करते हुए चिपको आंदोलन के नेता एवं मैगसेसे पुरस्कार विजेता चंडी प्रसाद भट्ट ने सोमवार को कहा कि चमोली के रैणी क्षेत्र में में आयी बाढ़ इसी का नतीजा है। वर्ष 2014 के अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित 87 वर्षीय भट्ट ने यहां बताया कि ऋषिगंगा और धौली गंगा में जो हुआ वह प्रकृति से खिलवाड़ करने का ही परिणाम है। उन्होंने कहा कि हिमालय नाजुक पर्वत है और टूटना बनना इसके स्वभाव में है।

उन्होंने कहा, ‘भूकंप, हिमस्खलन, भूस्खलन, बाढ़, ग्लेशियर, तालों का टूटना और नदियों का अवरूद्ध होना आदि इसके अस्तित्व से जुड़े हुए हैं। पिछले कई दशकों से हिमालय के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक बाढ़ और भूस्खलन की घटना तेजी से बढ़ रही है और 2013 में गंगा की सहायक नदियों में आयी प्रलयंकारी बाढ़ से न केवल केदारनाथ अपितु पूरे उत्तराखण्ड को इसके लिए गंभीर विश्लेषण करने के लिए विवश कर दिया है। उन्होंने कहा कि ऋषिगंगा में घाटी की संवेदनशीलता को दरकिनार कर अल्प ज्ञान के आधार पर जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण को पर्यावरणीय स्वीकृति दे दी गई जबकि यह इलाका नन्दादेवी नेशनल पार्क के मुहाने पर है।

उन्होंने कहा कि 13 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना की गुपचुप स्वीकृति देना इस तरह की आपदाओं के लिए जमीन तैयार करने जैसा है। उन्होंने कहा, ‘‘इस परियोजना के निर्माण के बारे में जानकारी मिलने पर मुझे बहुत दुख हुआ कि इस संवेदनशील क्षेत्र में इस परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति कैसे प्रदान की गई जबकि हमारे पास इस तरह की परियोजनाओं को सुरक्षित संचालन के लिए इस क्षेत्र के पारिस्थितिकीय तंत्र के बारे में कारगर जानकारी अभी भी उपलब्ध नहीं है।’ भट्ट ने सवाल उठाया कि परियोजनाओं को बनाने और चलाने की अनुमति और खासतौर पर पर्यावरणीय स्वीकृति तो बिना सवाल जबाव के मिल जाती है लेकिन स्थानीय जरूरतों के लिए स्वीकृति मिलने पर सालों इंतजार करना पड़ता है।

ऋषिगंगा पर ध्वस्त हुई परियोजना के बारे में उन्होंने कहा कि उन्होंने आठ मार्च 2010 को भारत के तत्कालीन पर्यावरण मंत्री एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित उच्चाधिकार समिति के सदस्य जीवराजिका को पत्र लिख कर इससे जुड़े पर्यावरणीय नुकसान के बारे में आगाह किया था तथा उसे निरस्त करने पर विचार करने का आग्रह किया था।’गांधीवादी सिद्धांत के अनुयायी के रूप में वह बहुत ही साधारण जीवन व्यतीत करते हैं और गांधीवादी सिद्धांतों के सच्चे मार्गदर्शक हैं.गांधीवादी सिद्धांतों के सच्चे मार्गदर्शक हैं. वे पर्यावरणविदों और व्यापक रूप से देश के लिए प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत हैं.