डॉ० हरीश चन्द्र अन्डोला

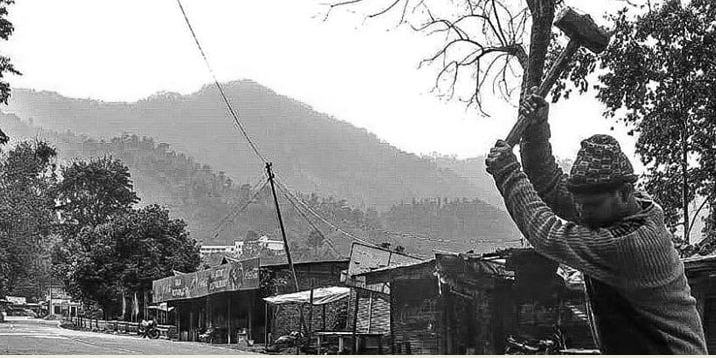

उत्तराखण्ड में वनों की अपार संभावनाएँ हैं। यहाँ चीड़, सागौन, देवदार, शीशम, साल, बुरांश, सेमल, बांज, साइप्रस, फर तथा स्प्रूश आदि वृक्षों से आच्छादित इस वन क्षेत्र से ईंधन तथा चारे के अतिरिक्त इमारती तथा फर्नीचर के लिये लकड़ी, लीसा, कागज इत्यादि का उत्पादन प्रचुर मात्रा में किया जा सकता है। इसके अलावा वनों में जड़ी.बूटियाँ काफी मात्रा में मौजूद हैं। जरूरत है इनके संवर्द्धन की। अगर राज्य सरकार जड़ी.बूटी की तरफ नीति में संशोधन करे तो राजस्व में अच्छी खासी वृद्धि हो सकती है। आज विश्व बाजार में फूलों की बड़ी माँग है और उत्तराखण्ड में भी सरकार फूल उद्योग को बढ़ावा देने की बात तो कर रही है लेकिन धरातली क्षेत्र में कार्य संतोषजनक नहीं है।

जनपद पिथौरागढ़ पहाड़ी क्षेत्रों में पैदा होने वाला खाद्यान्न अत्यन्त पौष्टिक होता है। पलायन के कारण आज लोगों के खेत बंजर पड़े हैं। जो लोग पहाड़ों में रह रहे हैं, परिश्रम के अनुरूप उत्पादन न होने के कारण खेती नहीं कर रहे हैं। सिंचाई, बिजली व अन्य सुविधाएँ उपलब्ध करा कर इस ओर व्यापक प्रयास की जरूरत है। पहाड़ों में वीरान पड़े गाँव, क्षतिग्रस्त घर और बंजर पड़े खेत पलायन के दर्द को खुद ही बयां कर रहे हैं। शहरों, नगरों या कस्बों में चिकित्सा, शिक्षा, पेयजल, विद्युत, सड़क आदि सुविधाओं के विस्तार के चलते जनसंख्या घनत्व लगातार बढ़ रहा है, जबकि ग्रामीण इलाकों में दिन.प्रतिदिन जनसंख्या शून्य होते जा रहे हैं। जनपद पिथौरागढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में फल उत्पादनों की अपार संभावनाओं के बावजूद मार्ग निर्माण के अभाव में क्षेत्र के ग्रामीणों को फलोत्पादन का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। सरकारी तंत्र बागवानी विकास के चाहे लाख दंभ भरेए लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है।

फल उत्पादकों को उत्पादन सामग्री मार्ग निर्माण के अभाव में मुख्य मार्गों तक न पहुँच पाना सबसे ज्यादा खलता है। यदि किसी तरह फल की पेटियाँ नियत स्टेशन तक बिक्री हेतु लाई भी जाती हैं तो उचित मूल्य न मिल पाने से हताश उत्पादकों ने अब फलोत्पादन की ओर ध्यान देना छोड़ दिया है। इसके परिणामस्वरूप दूर.दराज के गाँवों में होने वाले फल गाँवों के भीतर ही सड़ जाते हैं। जो सरकार के औद्यानिक विकास के दावों की पोल खोलते नजर आते हैं। सूबे के सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ में औद्यानिक विकास की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में नारंगी, माल्टा, नाशपाती, आडू, अखरोट, पोलम, खुमानी आदि काफी मात्रा में पैदा होकर अनुप्रयोग की स्थिति में सड़कर समाप्त हो जाता है, जिसका प्रमुख कारण मार्गों के अभाव में फलों का बिक्री हेतु प्रमुख फल मण्डियों में न पहुँच पाना है।

जनपद के उत्तरी क्षेत्र धारचूला व मुनस्यारी विकास खण्ड में फलों एवं सब्जियों का उत्पादन प्रचुर मात्रा में होता है। काली व रामगंगा नदी के किनारे के गाँवों में नींबू प्रजाति फल, नाशपाती, आडू के लदे वृक्ष गाँव वालों के लिये सफेद हाथी सिद्ध हो रहे हैं। कहीं मार्गों की समस्याएँ हैं तो कहीं आवागमन हेतु साधनों की कमी, फिर परिश्रम से कम लागत भी कृषकों के उत्साह को कम कर रही है।पिथौरागढ़ के मध्य क्षेत्र के अन्तर्गत कनालीछीना, डीडीहाट व बेरीनाग विकास खण्ड का भी यही आलम है। यहाँ संतरा, नींबू, माल्टा की अच्छी खासी पैदावार होती हैए जो पैदा होने के बाद सड़.गलकर जमीनों में गिरकर दम तोड़ देती है। रामगंगा व सरयू के मध्य स्थित गंगावली क्षेत्र भी फलोत्पादन व सब्जी उत्पादन के क्षेत्र में काफी समृद्ध है। यहाँ भेरंग पट्टी व बेल पट्टी के अन्तर्गत पड़ने वाले गाँवों में होने वाले संतरे काफी प्रसिद्ध हैं।

चिटगल, पाली, पोखरी, चौपता, उबराड़ा, जजुट आदि क्षेत्रों में बागवानी विकसित होने की अपार संभावनाओं के बाद भी स्थानीय वाशिंदों को उत्साहित कर उन्हें मार्गदर्शन व अन्य सुविधा मुहैया कराने के कोई भी कारगर कदम आज तक सरकारी तंत्र द्वारा नहीं उठाए गए हैं। कृषि यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय है, जिसमें खाद्यान्नए दलहनी व तिलहनी फसलें पैदा होती हैं। यहाँ धान, मक्का, मंडुवा, उड़द, गहत, राजमा, तिल, सोयाबीन, गेहूँ, जौ, चना, मसूर आदि प्रचुर मात्रा में होता है। सीमान्त सोर जनपद में कृषि का अधिकांश कार्य महिलाओं पर निर्भर है।

कृषि विकास की नवीनतम पद्धतियों के प्रसार हेतु महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाना अनिवार्य है। किंतु इस दिशा में कोई भी योजना नजर नहीं आती है। सीमान्त जनपद का 922 प्रतिशत कृषि आधारित क्षेत्र है। लेकिन यहाँ के किसानों की दशा यह है कि उत्पादन लागत अधिक तथा लाभ कम, क्योंकि सिंचाई व्यवस्था का विस्तार, जल संवर्धन की योजनाएँ सरकारी तंत्र का खोखला नारा साबित हुआ है। यहाँ के कृषि आधारित क्षेत्रों में सब्जियों में मटर, मूली, फ्रासबीन, बंदगोभी, शिमला मिर्च, भिण्डी, प्याज, टमाटर, आलू के अतिरिक्त मसालों की भी पैदावार होती है, जिनमें हल्दी, अदरक, बड़ी इलायची, लहसुन, मसाले की मिर्च के साथ.साथ पुष्पों में ग्लैडियोल, गैंदा, डहेलिया आदि उत्पन्न होती है।

जब तक राज्य में प्राकृतिक संसाधनों के विकास के लिये ठोस नीति नहीं अपनाई जातीए तब तक राज्य में विकास की संभावनाएं नहीं बन पाएंगी। यहाँ गरीब आज भी रोजी.रोटी को मोहताज है। गेहूँ की रोटी तो दूर मंडुवे का उत्पादन भी पहाड़ों में समाप्ति की ओर है। दिन ब दिन उत्पादन कम होने से यह बाजार से गायब होता जा रहा है।जमीनी लिहाज से यहाँ की धरती कृषि पैदावारी के लिये निहाल है। परन्तु सरकारी सुविधाओं से कंगाल है। औद्यानिक विकास के क्षेत्र में चलाई जा रही योजनाओं की आम किसानों को कोई जानकारी नहीं है। जबकि विभाग दावा करता है कि विभाग द्वारा फल.पौध, सब्जी, बीज, आलू, बीज, अदरक, बड़ी इलायची, लहसुन, मसाले की मिर्च के साथ.साथ पुष्पों में ग्लैडियोल, गैंदा, डहेलिया आदि उत्पन्न होती है। जमीनी लिहाज से यहाँ की धरती कृषि पैदावारी के लिये निहाल है किंतु यह क्षेत्र सरकारी सुविधाओं से कंगाल है। औद्यानिक विकास के क्षेत्र में चलाई जा रही योजनाओं की आम किसानों को कोई जानकारी नहीं है। जबकि विभाग दावा करता है कि विभाग द्वारा फल.पौधए सब्जीए बीजए आलू बीज, अदरक बीज आदि औद्यानिक निवेशों को कृषकों तक पहुँचाने हेतु ढुलान पर पूरी राजकीय सहायता दी जाती है तथा मसालों की खेती को प्रोत्साहन देने के लिये हल्दी, अदरक, लहसुन आदि बीजों का वितरण किया जाता है। जबकि वास्तविकता यह है कि जनपद के आम काश्तकार इन तमाम योजनाओं से अनभिज्ञ हैं। उन तक इनका कोई लाभ नहीं है।

हाड़तोड़ मेहनत के पश्चात भी पैदावार का उचित मुनाफा यहाँ के काश्तकारों की नियति नहीं है। कुल मिलाकर यदि जनपद के घाटी वाले क्षेत्रों आम, लीची, फल पट्टियाँ विकसित करने के साथ.साथ मध्यम ऊँचाई वाले क्षेत्रों में नींबू प्रजाति की फल पट्टियाँ सही तौर.तरीकों से विकसित की जाएं तो विशेषज्ञों के मतानुसार अच्छे परिणाम सामने आ सकते हैं। थल.मुवानी, कनालीछीना, अस्कोट, पीपली, डीडीहाट, देवलथल, गंगोलीहाट, गणाई, बेरीनाग, डूनी बलुवाकोट आदि क्षेत्र में संतरा व माल्टा के अलावा आम व लीची भी विकसित की जा सकती है। यदि बागवानी विकास की ओर और बेहतरी से ध्यान दिया जाए तो उत्पादन की यह क्षमता कई गुना बढ़ाई जा सकती है। जरूरत है आम काश्तकारों को बागवानी विकास की मुख्य धारा में लाने की। ताकि सीमान्त जनपद सोर फल उत्पादन व फसल उत्पादन में अग्रणीय बन सके व पलायन की गति में विराम लगे। प्राकृतिक संसाधनों के क्षेत्र में उत्तराखण्ड को धनी राज्य माना जाता है। पानीए पर्यटनए जड़ी.बूटी के मामले में राज्य के पास काफी संभावनाएँ विद्यमान तो हैंए लेकिन नीति नियामकों ने इन सबकी अनदेखी कर ज्वलंत समस्याओं के समाधान के बजाए केवल इसे वाद.विवाद का मुद्दा बनाने में ही दिलचस्पी दिखाई।

कम समय, कम लागत तथा बागवानी ;फल तथा सब्जीद्ध उद्योग की भी सरकार ने जितनी उपेक्षा की है। उससे केवल उत्पादकों के उत्साह में ही कमी नहीं है बल्कि यही स्थिति रही तो साधारण से समझे जाने वाले इसी संसाधन से राज्य सरकार की आय को नुकसान पहुँच सकता है। इसके लिये राज्य सरकार के साथ.साथ दलाल और व्यापारी अधिक दोषी हैं, जो उत्पादकों की मजबूरी का फायदा उठा कर बहुत ही सस्ते दामों पर इनसे फल एवं सब्जी खरीद कर खुद मोटा मुनाफा अर्जित करते हैं। इन लोगों की आपसी मिलीभगत के कारण भी किसानों का जमकर शोषण होता है। यदि उत्पादन का उन्हें उचित दाम मिले, शीतगृहों की व्यवस्था हमें फलों तथा सब्जियों से तैयार अन्य खाद्य पदार्थ तथा पेय पदार्थों के निर्माण के लिये कुटीर एवं लघु उद्योग स्थापना की मानसिकता की प्रोत्साहन, आर्थिक सहायता तथा प्रशिक्षण मिले तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रति वर्ष उत्पादन में 20 से 30 प्रतिशत तक वृद्धि हो सकती है।आश्चर्यजनक बात यह है कि क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी होने के बावजूद भी इस व्यवसाय से लोग अभी भी अनजान बने हुए हैं। क्षेत्र में आज के प्रचलन के महंगे फूलों में ग्लाइडोरस, रजनीगंधा, गुलाब, बेला, चमेली, डहेलिया, जरवेरा, आर्किड, गुलदाऊदी, गेंदा आदि का उत्पादन किया जा सकता है। गेंदा पर्वतीय क्षेत्रों में सर्वथा पाया जाता है।बहरहाल जब तक राज्य में प्राकृतिक संसाधनों के विकास के लिये ठोस नीति नहीं अपनाई जातीए तब तक राज्य में विकास की संभावनाएं नहीं बन पाएंगी। यहाँ गरीब आज भी रोजी.रोटी को मोहताज है। गेहूँ की रोटी तो दूर मंडुवे का उत्पादन भी पहाड़ों में समाप्ति की ओर है। दिन ब दिन उत्पादन कम होने से यह बाजार से गायब होता जा रहा है। एक तरफ मंडुवे की बाजार में माँग बढ़ती जा रही हैए वहीं पहाड़ों में उचित खरीददार न मिल पाने के कारण किसान अब मंडुवे की फसल नहीं उगा रहे हैं। इसके पौष्टिक गुणों को देखते हुए वैज्ञानिकों ने इसे बाल आहार के लिये उत्कृष्ट बताया है। मंडुवे में अन्य अनाजों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। सरकार को चाहिए कि इस ओर ध्यान देकर रोजगार के साधनों में बढ़ोत्तरी के साथ.साथ औद्यानिक विकास में भी वृद्धि की जा सके।

गैरसैंण में विधानसभा के बजट सत्र में सीएम रावत ने गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा कर दी। इस घोषणा के बाद कांग्रेस जहां सकते हैं वहीं सीएम फिर से मैदान में हैं। राज्य में दस साल तक कांग्रेस की भी सरकार रही है लेकिन गैरसैंण को लेकर वह इतना बड़ा कदम कभी भी नहीं उठा पायी, हालांकि उक्रांद स्थानीय दलों तथा संगठनों का कहना है कि सरकार को इसे स्थाई राजधानी बनाना चाहिये था लेकिन सीएम ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाकर कांग्रेस के मुकाबले तो बढ़त पा ही ली है। अब अन्य जो मुद्दे सीएम रावत को परेशान कर रहे हैं वह सभी मुद्दे फिलहाल पीछे की ओर चले जायेंगे और गैरसैंण के सहारे सीएम फिर से राजनीति के मैदान में जोर आजमाइश करते दिखेंगे। सरकार प्रदेश के आर्थिक विकास का दावा कर रही है। कुछ ऐसे ही दावे पुरानी सरकारें भी करती आई हैं, लेकिन तस्वीर के दूसरे पहलू की ओर कोई नहीं झांकना चाहता है। सचाई यह है कि जिस राज्य की तकरीबन 70ः आबादी गांवों में रहती है और इसका 80ः हिस्सा पहाड़ी जिलों में बसता हैए वहां आज भी रोजगार पहाड़ नहीं चढ़ पा रहे हैंण् इन पहाड़ी इलाकों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था हैए जिसमें आय का महत्वपूर्ण स्रोत कृषि है, जो मौसम और जंगली जानवरों की मेहरबानी पर निर्भर है। राज्य गठन के बाद से पहाड़ और मैदान के बीच विकास की खाई लगातार चौड़ी हो रही है। पहाड़ी जिलों का सकल घरेलू उत्पाद देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर जैसे मैदानी जिलों से 40ः कम है। इसी तरह मैदानी जिले हरिद्वार की प्रति व्यक्ति आय 2.54 लाख रुपये है, जबकि रुद्रप्रयाग की महज 83 हजार 521 रुपये। अधिकतर उद्योग.धंधे भी देहरादून, हरिद्वार, काशीपुर, सितारगंज और रुद्रपुर में हैं। यही वजह है कि रोजगार की तलाश में लोग मैदानी जिलों की ओर पलायन कर रहे हैं। वहींए जिन नेताओं पर पहाड़ को सुविधा संपन्न बनाने की जिम्मेदारी हैए वे दिखाने के लिए तो पहाड़ की राजनीति करते हैं लेकिन उन्होंने अपने आवास मैदानी जिलों में बना लिए हैंण् यह विडंबना ही है कि उत्तराखण्ड राज्य आंदोलन के दौरान ष्पहाड़ की राजधानी पहाड़ में होष् कहने वाले नेता हकीकत में गैरसैंण को भुला चुके हैंण् सरकारें बदल गई लेकिन आज तक अस्थायी राजधानी देहरादून से गैरसैंण नहीं स्थानांतरित हो पाई हैण् राज्य में पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है जिसकी मुख्य वजह बेरोजगारी है। ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार राज्य की 6,338 ग्राम पंचायतों से करीब 3.83 लाख लोग अर्ध स्थायी रूप से और 3,946 ग्राम पंचायतों से लगभग 1.19 लाख लोग स्थायी रूप से पलायन कर चुके हैं। इनमें से 50-16 प्रतिशत लोगों ने रोजगार की तलाश में पलायन कियाए जबकि बाकी लोगों ने अच्छी चिकित्साए शिक्षा और इन्फ्रास्ट्रक्चर इत्यादि के लिए हैं।