डॉ. हरीश चन्द्र अन्डोला

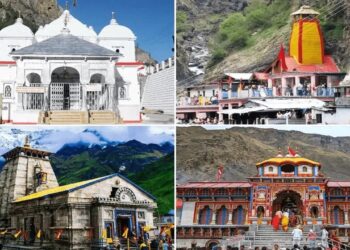

चारधाम की धरती और प्रकृति का स्वर्ग देवभूमि उत्तराखंड अब प्राकृतिक आपदाओं का केंद्र बनता जा रहा है. यहां पहाड़ियां लगातार दरक रही हैं. नदियां बेकाबू हो रही हैं और आसमान से बादल मौत बनकर बरस रहे हैं. उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने से जो तबाही मची, उसने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या हिमालय की गोद में बसे ये क्षेत्र अब सुरक्षित रह गए हैं? IIT रुड़की और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) जैसी संस्थाओं की रिसर्च बताती है कि उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं की फ्रीक्वेंसी लगातार बढ़ रही है. वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि राज्य का एक बड़ा हिस्सा अब डिजास्टर प्रोन क्षेत्र में बदल चुका है. उत्तरकाशी की तो यहां जमीन लगातार दरक रही है. यहां भूस्खलन, बादल फटना जैसी घटनाएं दिख रही हैं. साल 2012, 2013, 2019 और 2024 और अब धराली में बादल फटना जैसी बड़ी घटनाएं यहां पर हुई हैं, जिनमें जानमाल का बड़ा नुकसान हुआ है. बड़ा खतरा यमुनोत्री और गंगोत्री के रूट पर है, जहां ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं. हालांकि उत्तरकाशी में अब तक ग्लेशियर झील विस्फोट की कोई घटना रिकॉर्ड नहीं हुई है, लेकिन उत्तरकाशी जैसे ऊंचाई वाले हिमालयी जिलों में GLOF का भौगोलिक खतरा हमेशा बना रहता है, क्योंकि यहां कई छोटे-बड़े ग्लेशियर मौजूद हैं, जिनके नीचे और आसपास अक्सर ग्लेशियल लेक (हिमनदीय झीलें) बन जाती हैं. IIT रुड़की, वाडिया इंस्टीट्यूट और NDMA जैसी संस्थाओं की रिपोर्टों में यह जरूर चेताया गया है कि उत्तरकाशी समेत उत्तराखंड के कई ऊंचाई वाले क्षेत्र GLOF के लिए संभावित हॉटस्पॉट हैं. यहां हर साल 10 से अधिक ऐसे इलाके चिन्हित किए जाते हैं जहां जमीन अस्थिर होती जा रही है. बादल फटने जैसी घटनाएं अब आम होती जा रही हैं. चमोली का, जहां लगातार पहाड़ धंस रहे हैं. उदाहरण जोशीमठ के रूप में सबके सामने है, जहां घर धंस रहे हैं. ये जगह भी फ्लैश फ्लड और भूस्खलन के लिहाज से बेहद सेंसेटिव है. फरवरी 2021 में रैणी गांव में ग्लेशियर टूटने से NTPC परियोजना को भारी नुकसान हुआ. 7 फरवरी 2021 को रैणी गांव में एक ग्लेशियर टूटने से यहां भीषण तबाही हुई थी. इस बड़ी आपदा में 200 से ज्यादा लोग मारे गए और कई तो लापता हुए. यहां सबसे बड़ी चिंता जोशीमठ भू-धंसाव है, जिसको लेकर सरकार भी चिंतित है. उत्तराखंड के पिथौरागढ़ और धारचूला क्षेत्र की बात करें तो यह राज्य के सबसे संवेदनशील और आपदा प्रवण यानि आपाद के लिहाज से सेंसेटिव इलाकों में गिना जाता है. यह सीमांत जगहें भले ही अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सामरिक महत्व के लिए जाने जाते हों, लेकिन हर मानसून सीजन में यहां की जिंदगी मौत के साये में आ जाती है. यहां खतरा तीन तरफ से होता है. भूस्खलन, बादल फटना और सड़क कटाव. पिथौरागढ़ जिले में खासकर धारचूला तहसील और उसके आसपास के गांवों में हर साल भूस्खलन, बादल फटना और नदी द्वारा सड़क या गांवों के कटाव जैसी घटनाएं आम हो चुकी हैं. इन आपदाओं का सबसे बड़ा कारण है यहां की नाजुक भौगोलिक बनावट और बढ़ते इंसानी हस्तक्षेप. अगस्त 2023 में धारचूला क्षेत्र में बादल फटने की घटना हुई थी, जिसमें कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई थी. इस घटना में दर्जनों मकान और सड़कें बह गई थीं और पूरे इलाके में कनेक्टिविटी ठप हो गई थी. यह घटना साफ बताती है कि पहाड़ों में मौसम की जरा सी करवट कितनी जानलेवा साबित हो सकती है. दरअसल, धारचूला और पिथौरागढ़ भारत-नेपाल और चीन की सीमा से सटे हुए क्षेत्र हैं. यहां बुनियादी ढांचे की स्थिति बेहद कमजोर है. अच्छा, यह इलाका न केवल भौगोलिक दृष्टि से अस्थिर है, बल्कि सुरक्षा की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है. धारचूला से लिपुलेख पास होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा जाती है और यहां सेना की गतिविधियां भी बनी रहती हैं. ऐसे में किसी भी आपदा का असर सामरिक गतिविधियों पर भी पड़ सकता है. उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले का नाम लेते ही श्रद्धा और विनाश दोनों बातें साथ उभरती हैं. यहां एक ओर केदारनाथ धाम जैसी दिव्य आस्था का केंद्र है तो दूसरी ओर 2013 की भीषण त्रासदी की कड़वी यादें भी. मंदाकिनी और अलकनंदा नदियों के संगम पर बसा यह जिला उत्तराखंड के सबसे संवेदनशील आपदा क्षेत्रों में से एक है. रुद्रप्रयाग का भौगोलिक स्थान इसे विशेष रूप से संवेदनशील बनाता है. यहां दोनों नदियों का जलस्तर बारिश के दौरान अचानक बढ़ जाता है. बरसात के दिनों में नदी अपना रुख बदल लेती है, जिससे तटवर्ती इलाके बर्बाद हो जाते हैं. भूस्खलन और चट्टानों का खिसकना भी यहां सबसे बड़ी चुनौती होती है. पहाड़ों की ढलानों पर बसे गांव और सड़कें हर साल लैंडस्लाइड की चपेट में आ जाते हैं. यहां सबसे भयानक अनुभव 2013 में सामने आया, जब केदारनाथ में अचानक आई बाढ़ और लैंडस्लाइड ने हजारों लोगों की जान ले ली. मंदाकिनी नदी का रौद्र रूप ऐसा था कि पूरा केदार घाटी मलबे में तब्दील हो गई थी. IIT रुड़की, IMD और NDMA की रिपोर्टों में मंदाकिनी-अलकनंदा संगम क्षेत्र को अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है. इसका सीधा मतलब है कि यहां प्राकृतिक आपदाओं की संभावना अत्यधिक है और थोड़ी सी बारिश या हल्का भूकंप भी बड़ी तबाही ला सकता है. यहां हर साल लाखों श्रद्धालु यात्रा पर आते हैं. टिहरी और पौड़ी गढ़वाल जिले, कभी स्थिर और मजबूत माने जाने वाले ये पहाड़ी इलाके अब भूस्खलन, जमीन दरकने और दरारों के लिए जाने जाते हैं. खासतौर पर टिहरी झील के आसपास के गांवों में हर मानसून के साथ डर में रहते हैं. इन दोनों जिलों में बीते दो दशकों में तेज गति से सड़क चौड़ीकरण, सुरंग निर्माण और जल विद्युत परियोजनाएं शुरू हुईं. विशेषज्ञों के अनुसार, ये पहाड़ों की भू-संरचना को बुरी तरह प्रभावित कर रहे हैं. टिहरी झील के किनारे बसे डोबरा, प्रतापनगर, गजा, घनसाली जैसे गांव हर साल बारिश में खतरे की जद में आ जाते हैं. कई गांवों में पुराने भूस्खलन जोन अब दोबारा एक्टिव हो रहे हैं, जिससे नई दरारें पड़ने लगी हैं. पौड़ी के कोटद्वार, सतपुली, द्वारीखाल जैसे इलाकों में सड़कें बार-बार धंस रही हैं. कई रिपोर्टों के मुताबिक, टिहरी और पौड़ी क्षेत्र में जमीन की बाइंडिंग क्षमता अब पहले जैसी नहीं रही. यहां मिट्टी की पकड़ कमजोर हो चुकी है. भूगर्भीय हलचलें अब यहां आम होती जा रही हैं. हिमालय की तलहटी में बसे कुमाऊं क्षेत्र खासकर नैनीताल को भारत का लेक डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, क्योंकि यहां की हरियाली, झीलें और शांत वातावरण देश-विदेश के पर्यटकों को लुभाते हैं. लेकिन इस सुंदरता के नीचे छिपा है एक गहरा और चुपचाप बढ़ता संकट. यह हर साल भूस्खलन, जल रिसाव और जमीन धंसने के रूप में बारिश के साथ बाहर आता है. नैनीताल शहर और आसपास का कुमाऊं क्षेत्र खासकर भीमताल, भवाली, रामगढ़ और मुक्तेश्वर अब हर मानसून सीजन में भूस्खलन और सड़क धंसने की घटनाओं का गवाह बन रहा है. बारिश के दौरान पहाड़ी ढलानों से भारी मलबा और पत्थर शहर की ओर बहते हैं, जिससे न केवल जनजीवन अस्त-व्यस्त होता है, बल्कि जान का भी खतरा बना रहता है. यहां बड़े आपदा खतरे में नैनी झील का जलस्तर असंतुलित हो रहा है. बारिश के समय यह अत्यधिक भर जाती है और गर्मी में सूखने लगती है. जल निकासी के पुराने सिस्टम जाम हो चुके हैं. वैज्ञानिकों की चेतावनी के अनुसार, उत्तराखंड भूकंपीय जोन-5 में आता है, जो भारत का सबसे संवेदनशील क्षेत्र है. हिमालय की तलहटी में बसे कुमाऊं क्षेत्र खासकर नैनीताल को भारत का लेक डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, क्योंकि यहां की हरियाली, झीलें और शांत वातावरण देश-विदेश के पर्यटकों को लुभाते हैं. लेकिन इस सुंदरता के नीचे छिपा है एक गहरा और चुपचाप बढ़ता संकट. यह हर साल भूस्खलन, जल रिसाव और जमीन धंसने के रूप में बारिश के साथ बाहर आता है. नैनीताल शहर और आसपास का कुमाऊं क्षेत्र खासकर भीमताल, भवाली, रामगढ़ और मुक्तेश्वर अब हर मानसून सीजन में भूस्खलन और सड़क धंसने की घटनाओं का गवाह बन रहा है. बारिश के दौरान पहाड़ी ढलानों से भारी मलबा और पत्थर शहर की ओर बहते हैं, जिससे न केवल जनजीवन अस्त-व्यस्त होता है, बल्कि जान का भी खतरा बना रहता है. यहां बड़े आपदा खतरे में नैनी झील का जलस्तर असंतुलित हो रहा है. बारिश के समय यह अत्यधिक भर जाती है और गर्मी में सूखने लगती है. जल निकासी के पुराने सिस्टम जाम हो चुके हैं. वैज्ञानिकों की चेतावनी के अनुसार, उत्तराखंड भूकंपीय जोन-5 में आता है, जो भारत का सबसे संवेदनशील क्षेत्र है. हिमालय की तलहटी में बसे कुमाऊं क्षेत्र खासकर नैनीताल को भारत का लेक डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, क्योंकि यहां की हरियाली, झीलें और शांत वातावरण देश-विदेश के पर्यटकों को लुभाते हैं. लेकिन इस सुंदरता के नीचे छिपा है एक गहरा और चुपचाप बढ़ता संकट. यह हर साल भूस्खलन, जल रिसाव और जमीन धंसने के रूप में बारिश के साथ बाहर आता है. नैनीताल शहर और आसपास का कुमाऊं क्षेत्र खासकर भीमताल, भवाली, रामगढ़ और मुक्तेश्वर अब हर मानसून सीजन में भूस्खलन और सड़क धंसने की घटनाओं का गवाह बन रहा है. बारिश के दौरान पहाड़ी ढलानों से भारी मलबा और पत्थर शहर की ओर बहते हैं, जिससे न केवल जनजीवन अस्त-व्यस्त होता है, बल्कि जान का भी खतरा बना रहता है. यहां बड़े आपदा खतरे में नैनी झील का जलस्तर असंतुलित हो रहा है. बारिश के समय यह अत्यधिक भर जाती है और गर्मी में सूखने लगती है. जल निकासी के पुराने सिस्टम जाम हो चुके हैं. वैज्ञानिकों की चेतावनी के अनुसार, उत्तराखंड भूकंपीय जोन-5 में आता है, जो भारत का सबसे संवेदनशील क्षेत्र है. *लेखक विज्ञान व तकनीकी विषयों के जानकार दून विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं*