डॉ. हरीश चन्द्र अन्डोला

भारत में आधुनिक विश्वविद्यालय प्रणाली ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान स्थापित हुई। ब्रिटिश विश्वविद्यालयों में चांसलर एक औपचारिक प्रमुख होता था, और कुलपति (वाइस-चांसलर) वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता था। भारत में भी इसी मॉडल को अपनाया गया, जिसमें राज्यपालों को अक्सर विश्वविद्यालयों का चांसलर नियुक्त किया गया। इसका एक कारण यह भी था कि राज्यपाल क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते थे और शिक्षा को गैर-राजनीतिक बनाए रखने की अपेक्षा की जाती थी। यह माना जाता था कि राज्यपाल, जो एक संवैधानिक पद पर होते हैं और आमतौर पर सक्रिय राजनीति से दूर रहते हैं, कुलपतियों की नियुक्ति में अधिक निष्पक्ष और गैर-राजनीतिक दृष्टिकोण अपनाएंगे। इससे योग्य और प्रतिष्ठित शिक्षाविदों की नियुक्ति सुनिश्चित की जा सकेगी और विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता बनी रहेगी।केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय- कुछ मामलों में, खासकर केंद्रीय विश्वविद्यालयों में, कुलाधिपति की भूमिका केंद्र सरकार और विश्वविद्यालयों के बीच एक समन्वयकारी कड़ी के रूप में भी देखी जाती थी। समय के साथ, इन व्यवस्थाओं में बदलाव आए और कई राज्यों ने महसूस किया कि राज्यपालों द्वारा कुलपतियों की नियुक्ति में राजनीतिक प्रभाव आ सकता है या यह राज्य सरकारों के अधिकारों का अतिक्रमण है। इसी कारण से कई राज्यों ने कानूनों में संशोधन करके या नए कानून बनाकर कुलपति की नियुक्ति का अधिकार राज्य सरकारों को देने की कोशिश की है। केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, हिमाचल में राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच कुछ विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर मतभेद सामने आए हैं।सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश से तमिलनाडु सरकार को राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति का अधिकार मिल गया है। जबकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा जारी किए गए कुलपतियों की नियुक्ति के नए दिशा-निर्देशों के मद्देनजर इससे नई बहस शुरू हो गई है। इसके कई संभावित कारण हैं- यूजीसी पूरे देश में उच्च शिक्षा के मानकों को बनाए रखने के लिए दिशा निर्देश जारी करता है, जिसमें कुलपतियों की नियुक्ति भी शामिल है। दूसरी ओर, राज्य सरकारों के पास अपने राज्य के विश्वविद्यालयों पर विधायी और प्रशासनिक अधिकार हैं। तमिलनाडु सरकार का यह कदम यूजीसी के अधिकार को चुनौती देता है और यह सवाल उठाता है कि कुलपतियों की नियुक्ति में किसकी सर्वोच्चता रहेगी।भारत का संविधान एक संघीय ढांचा प्रदान करता है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन है। शिक्षा समवर्ती सूची में आती है, जिसका अर्थ है कि केंद्र और राज्य दोनों इस पर कानून बना सकते हैं। इस मामले में, यह बहस इस बात पर केंद्रित हो सकती है कि कुलपतियों की नियुक्ति शिक्षा के किस पहलू के अंतर्गत आती है और इस पर किसका अधिकार क्षेत्र अधिक है। यूजीसी ने हाल ही में कुलपतियों की नियुक्ति के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिनका उद्देश्य चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता, योग्यता और एकरूपता लाना है। कुछ शिक्षाविदों का मानना है कि कुलपतियों की नियुक्ति में सरकार की भूमिका सीमित होनी चाहिए ताकि विश्वविद्यालयों की स्वतंत्रता और शैक्षणिक अखंडता बनी रहे। वहीं, सरकारें यह तर्क दे सकती हैं कि चूंकि वे विश्वविद्यालयों को वित्त पोषित करती हैं, इसलिए उन्हें नेतृत्व की नियुक्ति में कुछ हद तक अधिकार होना चाहिए।सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के अनुसार तमिलनाडु सरकार का कदम यूजीसी के दिशा निर्देशों के साथ टकराव की स्थिति पैदा कर सकता है। केंद्र-राज्य संबंधों, शैक्षणिक स्वायत्तता और कानूनी व्याख्या जैसे महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर एक नई बहस शुरू होने की संभावना है। राज्य को विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति का अधिकार दिया गया है, का असर मुख्यतया उन राज्यों में ज्यादा होने की संभावना है जहां केंद्र से अलग पार्टी की सरकारें हैं। जिन राज्यों में केंद्र और राज्य में अलग-अलग राजनीतिक दल सत्ता में होते हैं, वहां अक्सर नीतियों और अधिकारों को लेकर मतभेद बने रहते हैं। विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति जैसे महत्त्वपूर्ण पदों पर नियंत्रण एक ऐसा क्षेत्र बन जाता है जहां ये राजनीतिक मतभेद खुलकर सामने आते हैं। केंद्र-समर्थित राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच इस मुद्दे पर टकराव की संभावना अधिक होती है। यह देखना होगा कि इस टकराव का समाधान कैसे निकलता है और इसका देश के अन्य राज्यों पर क्या प्रभाव पड़ता है। भारत में उच्च शिक्षा का स्तर बनाए रखने और शैक्षणिक संस्थानों के संचालन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने नियम बनाए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने विश्वविद्यालयों में कुलपतियों (वीसी) की नियुक्ति के लिए नए नियम प्रस्तावित किए हैं जिससे राज्यों और केंद्र के बीच विवाद छिड़ गया है।इसे लेकर एनडीए के प्रमुख सहयोगी जनता दल) ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नए मसौदे का विनियमों पर आपत्ति जताई है। राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति में कुलाधिपतियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उनका तर्क है कि इससे उच्च शिक्षा के लिए राज्य के अपने रोडमैप पर असर पड़ेगा।जनता दल (यूनाइटेड) के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि इन नियुक्तियों में राज्य की भूमिका को सीमित करना उच्च शिक्षा के लिए रोडमैप तैयार करने के राज्य सरकार के प्रयासों में बाधा बनेगा। ष्हमने यूजीसी के मसौदा प्रस्ताव को पूरी तरह से नहीं पढ़ा है, लेकिन अब तक जो कुछ भी रिपोर्ट किया जा रहा है, उससे हमें कुलपतियों की नियुक्ति में निर्वाचित सरकारों की भूमिका को सीमित करने की चिंता है। इससे उच्च शिक्षा के लिए राज्य सरकार के रोडमैप पर असर पड़ेगा। आंध्र प्रदेश में टीडीपी और लोजपा रामविलास ने इस पर सतर्क प्रतिक्रिया दी है।टीडीपी ने कहा कि पार्टी अपने आंतरिक विचार-विमर्श के बाद अपनी राय देगी।वहीं लोजपा ने इसे संसद में चर्चा का विषय बताया।2025 के यूजीसी विनियमों के तहत कुलपति की नियुक्ति प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं बल्कि इसे लचीला बनाते हुए इसके लिए शिक्षण कार्य के साथ शोध शैक्षणिक संस्थान ,उद्योग व लोक प्रशासक आदि क्षेत्रों में भी दस साल का अनुभव रखने वाले इसके पात्र होंगे।पहले, 2010 के नियमों के अनुसार, तीन से पांच लोगों का पैनल इस पद के नाम पर अंतिम निर्णय लेता था। अब नई गाइडलाइंस के अनुसार, देशभर के समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर या सर्च कमेटी की प्रक्रिया के माध्यम से कुलपति की नियुक्ति की जाएगी। कुलपति को एक संस्थान में अधिकतम दो कार्यकाल मिलेगा, जो पांच – पांच साल का होगा। कुलपति पद के लिए सत्तर साल की उम्र तक ही तैनाती की जाएगी। यूजीसी ने मसौदे में प्रस्ताव किया है कि यदि नए नियमों के तहत कुलपति की नियुक्ति नहीं की जाएगी तो शून्य घोषित माना जाएगा।यूजीसी का दावा है कि इस वदलाव के लागू होने के बाद देश भर के विश्वविद्यालयों का अब दूरदर्शी और नेतृत्व क्षमता वाले कुलपति मिल सकेंगे। यूजीसी ने इन वदलावों से जुड़ा मसौदा जारी कर विश्वविद्यालयों और देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों से राय मांगी है। आयोग ने इसके साथ ही कुलपति की चयन से सर्च कमेटी में बदलाव की भी सिफारिश की है।सरकार के तर्क हैं कि यह प्रावधान योग्यता और विशेषज्ञता को बढ़ावा देने के लिए किए गए हैं। इन नए प्रावधानों का उद्देश्य शिक्षा क्षेत्र में विविधता और गुणवत्ता लाना है। असिस्टेंट प्रोफेसर और कुलपति की नियुक्ति में लचीलापन और विशेषज्ञता का प्रोत्साहन भारतीय शिक्षा प्रणाली में नई ऊर्जा का संचार करेगा। एनडीए में शामिल तेलुगू देशम ने भी विरोध इसका विनियमों का विरोध किया है। कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर कई राज्य सरकारों और राज्यपालों के बीच पहले से तनातनी रही है। हैरतंगेज है कि कुलपतियों के चयन और उनकी नियुक्ति पर बन रहे नए मसविदे को तैयार करने से पहले राज्यों को भरोसे में नहीं लिया गया।विपक्ष इस सवाल पर काफी मुखर है। कुलपति की नियुक्ति में गैर-शैक्षणिक व्यक्तियों को शामिल करने के प्रावधान पर विपक्षी दलों ने सवाल उठाए हैं। गैर-भाजपा शासित राज्यों ने आपत्ति जताई, इस पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। दरअसल, राज्यों की आपत्ति है कि नए मसविदे से संविधान में निहित संघीय सिद्धांतों का उल्लंघन होगा।केरल विधानसभा ने जिस तरह विरोध में प्रस्ताव पारित किया है, उससे टकराव बढ़ने का अंदेशा है। केरल विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2025 का मसौदा तत्काल वापस लिया जाय। प्रस्ताव में केंद्र से आग्रह किया गया है कि वह प्रस्तावित मानदंडों की समीक्षा करे तथा राज्य सरकारों, शिक्षाविदों और अन्य हितधारकों के साथ गहन परामर्श के बाद ही नए दिशानिर्देश प्रस्तुत करे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी पक्षों के हितों पर पर्याप्त रूप से विचार किया गया है।इसमें जोर दिया गया है कि संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार विश्वविद्यालयों की स्थापना और उनकी देखरेख करने का अधिकार राज्य सरकारों के पास है। 1977 के 42वें संविधान संशोधन का हवाला देते हुए, जिसने उच्च शिक्षा सहित शिक्षा को समवर्ती सूची में डाल दिया, प्रस्ताव में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि केंद्र सरकार की भूमिका उच्च शिक्षा के लिए समन्वय और मानक तय करने तक ही सीमित होनी चाहिए।दस्तावेज़ में यूजीसी (विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों और शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति और पदोन्नति के लिए न्यूनतम योग्यताएं और उच्च शिक्षा में मानकों के रखरखाव के लिए उपाय) विनियम, 2025 के मसौदे की आलोचना की गई है, जिसमें राज्य सरकारों को प्रमुख निर्णयों, विशेष रूप से कुलपतियों की नियुक्ति और संकाय सदस्यों के लिए योग्यताएं और सेवा शर्तें निर्धारित करने से बाहर रखा गया है।इसमें तर्क दिया गया है कि इस तरह के दिशानिर्देश विश्वविद्यालयों की लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली को कमजोर करते हैं और केंद्रीय प्राधिकारियों को अनुचित प्रभाव प्रदान करते हैं, जिससे राज्यों की भूमिका दरकिनार हो जाती है, जो उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए लगभग 80ः वित्त पोषण का योगदान करते हैं।प्रस्ताव में दिशा-निर्देशों में आपत्तिजनक प्रावधानों को भी उजागर किया गया है, जिसमें विश्वविद्यालयों के भीतर अकादमिक विशेषज्ञता को प्राथमिकता देने के बजाय निजी क्षेत्र से कुलपति नियुक्त करने का प्रस्ताव है, यहां तक कि संभावित रूप से व्यावसायिक पृष्ठभूमि से भी। इसमें चेतावनी दी गई है कि इससे उच्च शिक्षा का व्यावसायीकरण हो सकता है और इसकी अखंडता खत्म हो सकती है, जिससे अंततः अकादमिक स्वतंत्रता और विविधता कम हो सकती है।तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि यूजीसी के नए नियम राज्यपालों को कुलपतियों की नियुक्तियों पर व्यापक नियंत्रण प्रदान करते हैं और ग़ैर-शैक्षणिक लोगों को इन पदों पर रहने की अनुमति देते हैं, जो संघवाद और राज्य के अधिकारों पर सीधा हमला है।केंद्र की भाजपा सरकार का यह सत्तावादी कदम सत्ता को केंद्रीकृत करने और लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई राज्य सरकारों को कमजोर करने का प्रयास करता है। शिक्षा को लोगों द्वारा चुने गए लोगों के हाथों में रहना चाहिए, न कि सरकार के इशारे पर काम करने वाले राज्यपालों के हाथों में।विशेषज्ञों की माने तो मसौदा नियम संघवाद के सिद्धांत पर गहरा प्रहार करते दिख रहे हैं। राज्य सरकारें उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अपनी नीतियों और प्राथमिकताओं के अनुसार काम करती हैं लेकिन इन नियमों से केंद्र सरकार की भूमिका बढ़ाने की कोशिश हो रही है, जिससे राज्यों का स्वायत्तता पर सवाल खड़ा हो रहा है।पूर्व केंद्रीय मंत्री का कहना है मसौदा नियमों में राज्य विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति में राज्य सरकारों की सभी शक्तियों को वापस लेने और केंद्र को (यूजीसी और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, आमतौर पर केंद्र द्वारा नियुक्त राज्य के राज्यपाल के माध्यम से) इस संबंध में एकतरफा शक्ति देने का प्रस्ताव है।ष्नियमों में संशोधन करके गैर-शैक्षणिक व्यक्तियों को भी कुलपति मनोनीत करने की अनुमति दे दी गई है, इस कदम का उद्देश्य पूरी तरह से सरकार के इशारे पर से जुड़े लोगों को शिक्षा जगत में सत्ता के पदों पर नियुक्त करने का अवसर प्रदान करना है।रमेश ने कहा, ष्कर्नाटक सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री ने पहले ही इन कठोर, संविधान विरोधी नियमों के खिलाफ केंद्रीय शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा है। कांग्रेस उन्हें खारिज करती है और मसौदा नियमों को तत्काल वापस लेने की मांग करती है। *लेखक ने अपने निजी विचार व्यक्त किए हैं।लेखक वर्तमान में दून विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं।*

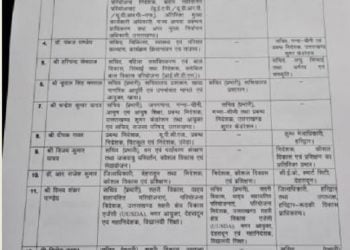

कुलपतियों की नियुक्तियों को लेकर उठ रहे सवाल