डॉ. हरीश चन्द्र अन्डोला

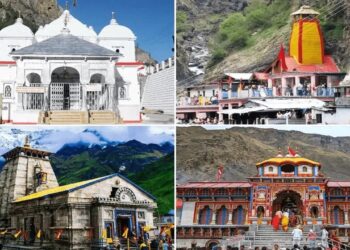

भारत का एक खूबसूरत राज्य उत्तराखंड जिसे गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ जैसे तीर्थस्थलों के लिए प्रसिद्धी मिली है. यहां का प्राकृतिक सौंदर्य लोगों का मन मोह लेते हैं. इस राज्य को देवभूमि के नाम से जाना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के साथ इस राज्य की एक और बड़ी भूमिका है. उत्तराखंड राज्य देश की एक बड़ी आबादी की प्यास भी बुझाता है. लेकिन वर्तमान समय में ये पहाड़ी राज्य भीषण जल संकट से गुजर रहा है. अमूमन ये माना जाता है कि जिस राज्य से गंगा जैसी विशाल नदी बहती हो वहां भला जल की क्या कमी हो सकती है, लेकिन सरकारी आंकड़े जो हकीकत बयां कर रहे हैं, वो बेहद चौंकाने वाले तो हैं ही साथ ही भयावह भी हैं. दरअसल, जहां दुनिया भर में ग्लोबल वार्मिंग का असर देखा जा रहा है. उत्तराखंड भी इससे अछूता नहीं है. पानी जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं जैसे स्वास्थ्य, संबंध और स्वतंत्रता का प्रतीक है। हम अक्सर मान लेते हैं कि ये हमेशा बने रहेंगे, परंतु जब यह संकट में होते हैं, तभी हम उनकी कीमत समझते हैं। जीवन की क्षणभंगुरता हमें वर्तमान का आदर करने के लिए प्रेरित करती है। जैसे नल से पानी की सतत आपूर्ति को हम सामान्य मानते हैं, वैसे ही हम अपनों, स्वास्थ्य और स्वतंत्रता को भी हल्के में लेते हैं। जब संसाधन प्रचुर मात्रा में होते हैं, तो हम उनकी कद्र करना छोड़ देते हैं।अरस्तू के नैतिक दर्शन के अनुसार, जागरूकता और संतुलन ही सच्चे गुणों को जन्म देते हैं। भरे कुएं का पानी हमें कृतज्ञ नहीं बनाता, परंतु पानी की कमी हमें उसकी महत्ता सिखाती है। 1930 के दशक की महामंदी ने लोगों को यह समझाया कि संसाधनों की उपलब्धता और कमी का चक्र कैसा होता है। ग्रीक त्रासदियों में अक्सर चरित्रों को जीवन का सच्चा अर्थ तब पता चलता है जब वे सब कुछ खो चुके होते हैं। शेक्सपियर के किंग लियर को प्यार की वास्तविकता तब समझ आई जब वह धोखा खा चुका था।महामारी ने भी हमें सामाजिक मेलजोल की अहमियत सिखाई। मानवता बार-बार संसाधनों का दुरुपयोग करती है और फिर संकट के समय उन्हें बचाने का प्रयास करती है। नीत्शे की शाश्वत पुनरावृत्ति की अवधारणा बताती है कि जब तक हम सच में नहीं सीखते, हम वही गलतियाँ दोहराते हैं। 1930 के डस्ट बाउल संकट ने कृषि को नुकसान पहुँचाया, जिससे सबक लेकर सुधार हुए, लेकिन समय के साथ लोग फिर लापरवाह हो गए। उपयोगितावादी दर्शन कहता है कि किसी चीज़ का मूल्य उसकी उपयोगिता से निर्धारित होता है।जल की वास्तविक कीमत उसकी उपलब्धता के अनुसार बदलती है। उप-सहारा अफ्रीका में पानी की कमी ने जल संरक्षण के नए समाधान उत्पन्न किए। इसी तरह, जब कोई संसाधन दुर्लभ हो जाता है, तब उसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। जल संकट सिर्फ मानव जीवन ही नहीं, बल्कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करता है। पारिस्थितिक दर्शन बताता है कि हमें प्रकृति के प्रति जागरूक होना चाहिए। अरल सागर का सूखना इसका उदाहरण है, जिससे सामाजिक और आर्थिक संकट पैदा हुए। यदि हम संसाधनों को संरक्षित नहीं करते, तो हमारा अस्तित्व भी खतरे में पड़ सकता है। धार्मिक और दार्शनिक परंपराएँ बताती हैं कि वंचना मूल्य की गहरी समझ देती है।

रमज़ान के उपवास लोगों को भोजन की कीमत और जरूरतमंदों की स्थिति का एहसास कराते हैं। इसी तरह, कठिनाइयाँ हमें जीवन की असली जरूरतों का महत्व सिखाती हैं। मानव अस्तित्व प्रकृति पर निर्भर है, और जल संकट इस निर्भरता को दर्शाता है। फुकुशिमा परमाणु आपदा ने भी दिखाया कि तकनीकी विकास के बावजूद हम प्राकृतिक शक्तियों के आगे असहाय हैं। यह हमें हमारे संसाधनों की सीमाओं का सम्मान करना सिखाता है। पानी जीवन देता है, परंतु बाढ़ और सुनामी जैसी आपदाओं से विनाश भी ला सकता है। ताओवाद के अनुसार, जीवन विरोधाभासों से भरा है, और हमें संतुलन बनाए रखना सीखना चाहिए। विभिन्न संस्कृतियों में जल को शुद्धिकरण का प्रतीक माना जाता है। ईसाई धर्म में बपतिस्मा का जल आत्मा की पुनर्जन्म का संकेत देता है। कुँए का सूखना हमें चेतावनी देता है कि हमें अपने संसाधनों की रक्षा करनी चाहिए। महात्मा गांधी ने कहा था, “पृथ्वी हर व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त प्रदान करती है, लेकिन हर व्यक्ति के लालच को पूरा नहीं कर सकती।”भारत में चिपको आंदोलन इस बात का उदाहरण है कि समुदाय मिलकर प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा कर सकता है। कहावत “जब तक कुआँ सूख नहीं जाता, हमें पानी की कीमत का पता नहीं चलता” एक गहरी सच्चाई को उजागर करती है। हमें संसाधनों के खत्म होने से पहले उनके महत्व को समझना चाहिए।जल, प्रेम, स्वास्थ्य या स्वतंत्रता—इन सभी को खोने से पहले संजोना चाहिए ताकि भविष्य की पीढ़ियों के लिए उनका संरक्षण हो सके। पानी सिर्फ एक भौतिक संसाधन नहीं है, बल्कि यह जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं—स्वास्थ्य, रिश्ते और स्वतंत्रता—का प्रतीक भी है। जब ये आसानी से उपलब्ध होते हैं, तो हम उन्हें हल्के में लेते हैं, लेकिन जब वे खतरे में होते हैं या खो जाते हैं, तब हमें उनका महत्व समझ आता है। उत्तराखंड के लिए एक पुरानी कहावत है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी कभी भी यहां के काम नहीं आई. एक दो अपवादों को छोड़ दें तो यह काफी हद तक सही भी है. जो उत्तराखंड देश की एक बड़ी आबादी की प्यास बुझाता है, अब वहीं के लोगों के हलक सूख रहे हैं. पहाड़ों से निकलने वाले जल स्रोत छोटी-छोटी नदियां अब गायब हो रही हैं. ऐसा नहीं है कि सरकार और सिस्टम को इसकी जानकारी नहीं है. 6-8 महीने में एक बैठक करके हमारे नीति निर्धारक इस पर चर्चा करते हैं और अगले प्लान के लिए बजट करते हैं, लेकिन हालात यह है कि नीति आयोग की रिपोर्ट यह कह रही है कि उत्तराखंड में लगातार जल स्रोत सूख रहे हैं. जानकार तो यह भी मानते हैं कि पलायन का एक बड़ा कारण नौले-धारे और जल स्रोतों का सूखना भी है. इन सब के पीछे वजह जो भी हो, लेकिन इन हालातों की बड़ी वजह इंसान ही हैं. कुछ समय पहले तक जल स्रोतों को गांव के लोग देवता की तरह पूजते थे. साल में कई बार गांव इकट्ठा होकर इन नौले धारों और जल स्रोतों को संजोकर रखते थे. लेकिन आलम यह है कि धीरे-धीरे यह जल स्रोत आबादी वाले इलाकों में सूखने लगे हैं. जल स्रोत प्रबंधन कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि, मौजूदा समय में उत्तराखंड में 4000 ऐसे गांव हैं जो जल संकट से जूझ रहे हैं. रिपोर्ट यह भी बताती है कि 510 ऐसे जल स्रोत हैं, जो अब सूखने की कगार पर आ गए हैं. सबसे ज्यादा असर अल्मोड़ा जनपद पर पड़ा है. यहां पर 300 से अधिक जल स्रोत सूख गए हैं. यहां तक कि उत्तराखंड में प्राकृतिक जल स्रोतों के जलस्तर में 60 फीसदी की कमी आई है. *लेखक ने अपने निजी विचार व्यक्त किए हैं।लेखक वर्तमान में दून विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं।*