डॉ. हरीश चन्द्र अन्डोला

भारत का जल संकट एक गंभीर मुद्दा है जिसके पीछे कई कारण है । तेजी से शहरीकरण, औद्योगीकरण और अस्थिर

कृषि पद्धतियाँ के कारण पानी की माँग बहुत तेजी से बढ़ रही है। जलवायु परिवर्तन ने स्थिति को और गंभीर बना

दिया है, जिससे वर्षा पैटर्न अनियमित हो गया है और जल स्रोत प्रभावित हो रहे हैं। अकुशल जल प्रबंधन, अपर्याप्त

बुनियादी ढाँचा और प्रदूषण भी इसमें गंभीर भूमिका निभा रहे हैं, जिससे भारत में पानी की कमी एक गंभीर चिंता

का विषय बनती जा रही है। देश के लगभग 90 प्रमुख शहरों में पानी की समस्या ने गंभीर रूप धारण कर लिया है।

इन शहरों में दिल्ली ही नहीं पहाड़ों पर बसा शहर शिमला भी है।यह कोई नई पैदा हुई समस्या नहीं है। आजादी के

बाद से ही जल संरचनाओं पर अतिक्रमण हुआ है। बड़े लोगों ने पानी का शोषण किया है। पिछले 75 सालों में हमने

जल संरचनाओं के महत्त्व को कभी भी नहीं समझा। बदलती जलवायु प्रवृत्तियों, बार-बार उभर रही प्राकृतिक

आपदाओं और महामारियों की अचानक तेज़ वृद्धि से यह स्थिति और भी गंभीर होती जा रही है।5 ट्रिलियन डॉलर

की अर्थव्यवस्था की ओर भारत के संक्रमण में सतत आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना सर्वोपरि है। इस प्रयास में जल

एक महत्त्वपूर्ण संसाधन होने की भूमिका रखता है। विश्व की लगभग 17% आबादी का वहन करने वाला भारत में

विश्व के ताज़े जल संसाधनों का मात्र 4% ही है, जो स्पष्ट रूप से इसके विवेकपूर्ण उपयोग और कुशल जल जोखिम

प्रबंधन की आवश्यकता को उजागर करता है।बहुत से तालाब ,झील और नदी होने के बावजूद, भारत रोजमर्रा के

काम के लिए आज भी बहुत हद तक भूजल पर निर्भर है। हरित क्रांति में भी पानी की ज़रूरत का एक बड़ा हिस्सा

भूजल से पूरा हुआ। 20 मिलियन से अधिक टूयबेल , जो अक्सर सब्सिडी वाली बिजली से संचालित होते हैं, ने इस

अमूल्य संसाधन को ख़त्म करने में सबसे बड़ा योगदान दिया है। सभी क्षेत्रों में से, कृषि और खाद्य सुरक्षा पानी से

सबसे अधिक गहराई से जुड़े हुए हैं।पिछले 75 वर्षों में, भारत की नीतियों ने भूजल के अत्य अधिक दोहन की अनुमति

सभी को दी है और जैसे-जैसे संकट बढ़ा है, इसे निरंतर उपेक्षा, कुप्रबंधन और समग्र उदासीनता का सामना करना

पड़ा है।अनुमान के अनुसार भारत में भूजल का उपयोग वैश्विक उपयोग का लगभग एक-चौथाई है और कुल उपयोग

चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के कुल उपयोग से अधिक है। किसानों को भूजल पंपिंग में मदद के लिए बिजली

सब्सिडी प्रदान करने से, देश के कुछ हिस्सों में जल स्तर में 4 मीटर तक की गिरावट देखी गई है। पिछले दो दशकों में

भूजल स्रोतों की निर्बाध निकासी में तेजी आई है।विभिन्न राज्यों में उगाई जाने वाली फसलों पर बारीकी से नजर

डालने से पता चलता है कि कम-इष्टतम रोपण पैटर्न पानी के तनाव को बढ़ा रहे हैं। गन्ना और धान जैसी पानी की

खपत करने वाली फसलें महाराष्ट्र और पंजाब जैसे राज्यों में उगाई जाती हैं। पानी की अत्यधिक आवश्यकता के

बावजूद, महाराष्ट्र देश में कुल गन्ना उत्पादन का 22 प्रतिशत पैदा करता है, जबकि बिहार केवल 4 प्रतिशत पैदा

करता है। इसी प्रकार, पंजाब में धान के खेतों की सिंचाई के लिए उपयोग किया जाने वाला 80 प्रतिशत पानी भूजल

स्रोतों से लिया जाता है। इसके अलावा, कृषि वस्तुओं में हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जल-गहन फसलों का निर्यात करके

बड़ी मात्रा में आभासी जल हानि में योगदान देता है। देश में पानी की कमी औद्योगिक संचालन और शहरीकरण में

भी बाधा डाल सकती है, जिससे भारत की आर्थिक शक्ति बनने की आकांक्षाएं बाधित हो सकती हैं। इन दिनों बर्फ

देखने के लिए हजारों की संख्या में पर्यटक हर्षिल पहुंच रहे हैं, लेकिन यहां पर सबसे अधिक समस्या उन्हें पानी की हो

रही है। पर्यटकों को बाल्टी पर पानी ढाेकर पहुंचाया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने जल संस्थान से मांग की है कि

शीतकाल में पानी की आपूर्ति सुचारू रखने के लिए उचित योजना तैयार की जाए।दुनिया की झीलों पर मंडरा रहे

खतरों पर किये गये एक ताजा शोध एवं अनुसंधान में कहा गया है कि दुनिया की आधे से अधिक सबसे बड़ी झीलों

और जलाशयों में पानी लगातार घट रहा है और वे सूखने की कगार पर हैं। इसके कारण धरती के कई हिस्सों में

इंसानों की भविष्य की जल सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। झीलों और बड़े जलाशयों के सूखने का सबसे बड़ा कारण

जलवायु परिवर्तन, बढ़ती गर्मी और बढ़ती पानी की खपत को माना जा रहा है। ऐसे समय में जब पेयजल का गंभीर

संकट महसूस किया जा रहा है और पानी के प्राकृतिक स्रोतों के संरक्षण पर जोर दिया जा रहा है, यह इस शोध से

हुआ नया खुलासा और चिंता पैदा करता है। व्यवस्थित रूप से इस संकट का अध्ययन करने के लिए एक टीम में

अमेरिका, फ्रांस और सऊदी अरब के वैज्ञानिक शामिल थे। इन लोगों ने 1992 से 2020 तक की सेटेलाइट तस्वीरों का

उपयोग करते हुए पृथ्वी की सबसे बड़ी 1,972 झीलों और जलाशयों को देखा। उन्होंने बड़े पैमाने पर उपग्रहों की

बेहतर सटीकता के साथ-साथ इंसानों और वाइल्ड लाइफ के लिए महत्व होने के कारण बड़े मीठे पानी की झीलों पर

अपना ध्यान केंद्रित किया।इस अध्ययन में यह देखने की कोशिश की गई झीलों में पानी की मात्रा में लगभग 30 साल

में कैसे और कितना अंतर आया है। नतीजों में पाया गया कि 53 फीसदी झीलों और जलाशयों में पानी की मात्रा में

लगभग 22 गीगाटन सालाना की दर से गिरावट देखी गई। इस तरह सरकारों और जल संचय के लिए काम करने

वाले सामाजिक संगठनों के लिए यह चेतावनी की घंटी है। झीलें एक प्रकार की प्राकृतिक जलाशय है, जिनके पानी का

उपयोग पेयजल और उद्योगों आदि के काम में किया जाता है। जिस तरह नदियों का जलस्तर घटते जाने की वजह से

दुनिया के अनेक शहरों में पेयजल का गहरा संकट पैदा हो गया है, उसी तरह झीलें अगर सिकुड़ती गईं, तो यह संकट

और गंभीर होता जाएगा।नदियों एवं झीलों में गिरते जल स्तर से आज पूरी दुनिया जल-संकट के साए में खड़ी है।

अनियोजित औद्योगीकरण, बढ़ता प्रदूषण, घटते रेगिस्तान एवं ग्लेशियर, नदियों के जलस्तर में गिरावट, पर्यावरण

विनाश, प्रकृति के शोषण और इनके दुरुपयोग के प्रति असंवेदनशीलता पूरे विश्व को एक बड़े जल संकट की ओर ले जा

रही है। पैकेट और बोतल बन्द पानी आज विकास के प्रतीकचिह्न बनते जा रहे हैं और अपने संसाधनों के प्रति हमारी

लापरवाही अपनी मूलभूत आवश्यकता को बाजारवाद के हवाले कर देने की राह आसान कर रही है। विशेषज्ञों ने जल

को उन प्रमुख संसाधनों में शामिल किया है, जिन्हें भविष्य में प्रबंधित करना सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। सदियों से

निर्मल जल का स्त्रोत बनी रहीं नदियाँ एवं झीलें पर्यटन को प्रोत्साहन देने से प्रदूषित हो रही हैं, जल संचयन तंत्र

बिगड़ रहा है, और जल स्तर लगातार घट रहा है। आज विश्व के सभी देशों में झीलों से मिलने वाले स्वच्छ एवं

सुरक्षित जल की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना जरूरी है साथ ही जल संरक्षण के महत्व पर भी ध्यान केंद्रित करना

है। आप सोच सकते हैं कि एक मनुष्य अपने जीवन काल में कितने पानी का उपयोग करता है, किंतु क्या वह इतने

पानी को बचाने का प्रयास करता है?झीलों, नदियों, जलाशयों और अन्य प्राकृतिक जलस्रोतों के सूखते जाने को लेकर

लगातार अध्ययन होते रहे हैं, उनके आंकड़ों से वजहें भी स्पष्ट हैं। मगर उनके संरक्षण को लेकर जिन व्यावहारिक

उपायों की अपेक्षा की जाती है, उन पर अमल नहीं हो पाता। झीलों का स्रोत आमतौर पर पहाड़ों से आने वाला पानी

होता है। वह बर्फ के पिघलने या फिर वर्षाजल के रूप में संचित होता है। मगर जलवायु परिवर्तन की वजह से जिस

तरह दुनिया भर में गर्मी बढ़ रही है, उसमें कई जगह पहाड़ों पर पहले की तरह बर्फ नहीं जमती और न पर्याप्त वर्षा

होती है। फिर उनसे जो पानी पैदा होता है, उसका अनुपात बिगड़ चुका है। बरसात की अवधि कम और बारिश की

मात्रा कम या अधिक होने से झीलों में पर्याप्त पानी जमा नहीं हो पाता। जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा

सकती। मानव एवं जीव-जन्तुओं के अलावा जल कृषि के सभी रूपों और अधिकांश औद्योगिक उत्पादन प्रक्रियाओं के

लिये भी बेहद आवश्यक है। परंतु धरती के क्षेत्रफल का लगभग 70 प्रतिशत भाग जल से भरा हुआ है। परंतु, पीने

योग्य जल मात्र तीन प्रतिशत है, इसमें से भी मात्र एक प्रतिशत मीठे जल का ही वास्तव में हम उपयोग कर पाते हैं।

जिनमें झीलों एवं नदियां ही मुख्य जलस्रोत है। लेकिन, मानव अपने पर्यटन, स्वास्थ्य, सुविधा, दिखावा व विलासिता

में अमूल्य जल की बर्बादी करने से नहीं चूकता।पानी का इस्तेमाल करते हुए हम पानी की बचत के बारे में जरा भी

नहीं सोचते, जिसके परिणामस्वरूप अधिकांश झीलों एवं नदियों में जल संकट की स्थिति पैदा हो चुकी है। तापमान

में जैसे-जैसे वृद्धि हो रही है, भारत के कई हिस्सों में पानी की समस्या विकराल रूप धारण कर रही है। प्रतिवर्ष यह

समस्या पहले के मुकाबले और बढ़ती जा रही है। इसका मुख्य कारण पहाड़ों पर लगातार बढ़ रहा पर्यटन और

औद्योगिक वाणिज्यिक गतिविधियां हैं। पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने का एक बड़ा नुकसान यह भी हुआ है कि झीलों

में व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ी हैं, जिसके चलते उनमें कचरा जमा होता गया है। उनकी नियमित गाद निकालने

की व्यवस्था न होने से वे उथली होती गई हैं। कई झीलों का पाट सिकुड़ता गया है। देश की प्रमुख झीलों जिनमें

कश्मीर की डल झील हो या पुष्कर सरोवर या उदयपुर की झीलें- यह सरकारों की उपेक्षा का नतीजा तो है ही,

सामाजिक संगठनों की उदासीनता का भी पता देता है। पहले सामुदायिक जल स्रोतों की सुरक्षा सुनिश्चित होती थी,

मगर अब वह परंपरा लगभग समाप्त हो गई है। झीलों की सेहत सुधारनी है, तो यह उदासीनता और उपेक्षा का भाव

त्यागना होगा, एक सुनियोजित समझ एवं सोच झीलों के जलस्रोत एवं संरक्षण के लिये विकसित करनी होगी।भारत

में झीलों के जल का मुख्य जलस्रोत पहाड़ों से आने वाले बर्फ के पिघलने एवं झरनों से आने वाला जल है। हमारे यहां

उत्तराखण्ड के पहाड़ उसके बड़े उदाहरण हैं। लेकिन वहां बड़े पैमाने पर शुरू हुई विकास परियोजनाओं की वजह से न

सिर्फ पहाड़ों के धंसने और स्खलित होने की घटनाएं बढ़ी हैं, बल्कि अनेक प्राकृतिक जल स्रोतों पर संकट मंडराने लगा

है। वहां की नदियों और पहाड़ी झरनों का मार्ग अवरुद्ध होने से झीलों तक पहुंचने वाले जल काफी कम हो गया है।

बहुत सारी झीलों के पानी का अतार्किक दोहन बढ़ा है। उनका बड़े पैमाने पर औद्योगिक इकाइयों के लिए इस्तेमाल

होने लगा है।संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक जल उपयोग पिछले 100 वर्षों में छह गुणा बढ़ गया है,

और बढ़ती आबादी, आर्थिक विकास तथा खपत के तरीकों में बदलाव के कारण यह प्रतिवर्ष लगभग एक प्रतिशत की

दर से लगातार बढ़ रहा है। पानी की अनियमित और अनिश्चित आपूर्ति के साथ-साथ, जलवायु परिवर्तन से वर्तमान

में पानी की कमी वाले इलाकों की स्थिति विकराल रूप ले चुकी है। ऐसी स्थिति में, जल- संरक्षण एकमात्र उपाय है।

जल संरक्षण का अर्थ पानी की बर्बादी और उसे प्रदूषित होने से रोकना है। क्योंकि जल है तो कल है। इनमें झीलों के

जल को संरक्षित करना एवं उनके प्राकृति स्रोत पर ध्यान देना जरूरी है। रिसर्च के मुताबिक दक्षिण भारत सहित

दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में हाल में आई सूखे की घटनाओं ने भी झीलों एवं जलाशयों के भंडारण में हो रही

गिरावट में योगदान दिया है। शोधकर्ताओं के मुताबिक दुनिया की करीब एक चौथाई आबादी यानी 200 करोड़ लोग

ऐसे बेसिनों में रह रहे हैं जहां झीलें सिकुड़ रही हैं। ऐसे में इंसानी खपत, जलवायु परिवर्तन और उनमें जमा होती

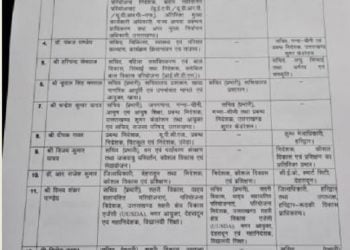

गाद जैसे मुद्दों पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है।।लेखक ने अपने निजी विचार व्यक्त किए हैं।लेखक

वर्तमान में दून विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं।